6月初,我国科研领域又爆出个大突破:由吉林大学主要承担研发的“地壳一号”万米钻机正式宣布完成“首秀”,完钻井深7018米,创造了亚洲国家大陆科学钻井新纪录!

在这一项目中有一个我们很多人都熟悉的名字:黄大年,没错!就是那个“他的回国,让某国当年的航母演习整个舰队后退100海里”的黄大年。参与“深部探测技术与实验研究专项”是黄大年回国后的第一项重要任务——担任专项第9项目“深部探测关键仪器装备研制与实验项目”负责人。“深部大陆科学钻探装备研制”课题是该项目的第五课题,由吉林大学副校长孙友宏任课题负责人,主要任务就是研制“地壳一号”万米钻机。

这一我们并不熟悉的突破,并没有引起太多的关注。但是,科学钻探其实是探索地球深部内容和开发地下资源唯一最直接的技术手段,深部大陆科学钻探装备是打开地球奥秘之门的钥匙。

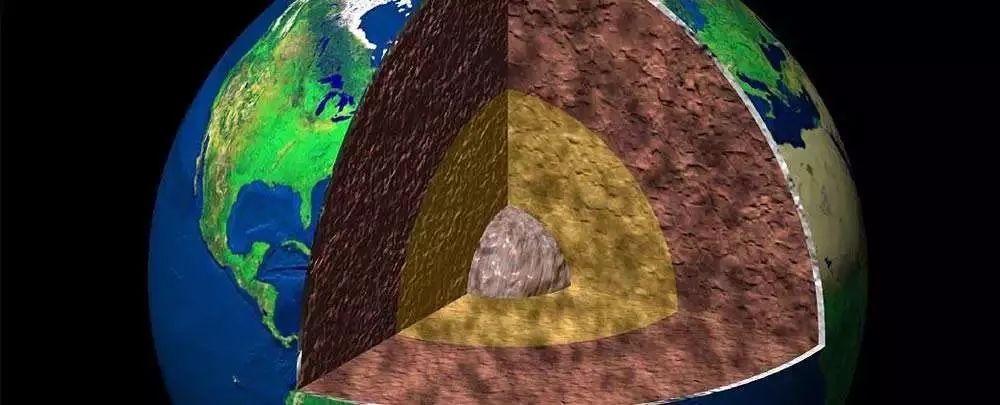

目前人类对于宇宙空间的探索是飞速发展,但是对于地球的内部结构的了解却很少,如果要亲眼见见地球内部,我们只能借助于钻井技术,那么世界上最深的钻井有多深呢?有没有打穿地壳呢?地下高温影响和废弃物是怎么处理的呢?

其实,世界上最深钻井记录也只有12公里左右,在相当长的一段时间里,位于挪威临近的科拉半岛上由苏联人创造的科拉超深钻孔是世界最深的钻井,深度为12262米,上部直径92cm,下部直径21.5cm。这个记录在2008年和2011年被在卡塔尔的阿肖辛油井(12,289米)和俄罗斯在库页岛的Odoptu OP-11油井(12,345米)两次打破,现时排名世界第三。

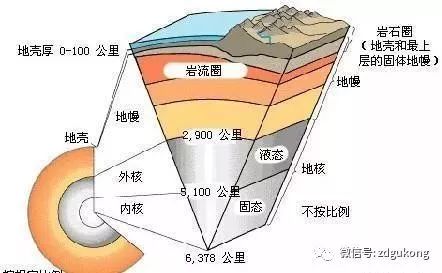

因此,12公里的深度,这与地球平均半径6371公里相比,仅是薄薄的一层。还远未达到,探索地球内部结构的程度,我们上学时对于地球的内部结构的学习,是根据地震波的探测将地球内部划分为地壳、地幔和地核,但是对于地球的内部我们几乎没有真正亲眼见过。

从理论上说,钻超深洞的过程非常简单,就是将这样的一台旋转钻机安装在一条钻杆的底部就可以了。当它钻到此洞底时,威力强大的发动机将会钻破洞底,这样此洞就会不断加深。液体不断从此洞中旋转着进进出出,以冷却钻头并维持此钻洞的稳定性。当钻头磨坏后,工人就会另换一个。

钻地所用的钻头

虽然钻洞的基本原理众所周知,但是钻一个超深洞却是一项非常困难的工作。在钻到地表下如此深的地方时,期间前苏联就遇到了一系列技术问题。包括高温、压力和固井困难的问题。好不容易攻克了12000米的极限,却发现继续向下钻的代价却是巨大的,因为最后的262米,足足钻了十个年头。

我们都知道越靠近地球内部,地下温度会越高,而且呈现每向下钻探100米,温度升高3℃的规律,地下7千米的地方温度就高达210℃,此时的牙轮钻头的冷却问题就变的十分严峻了,除了采用耐高温的超级合金之外,钻井液也能起到一定的作用。

其实,对于钻井作业来说,钻头是至关重要的,下面这个视频石油天然气钻井时所用的钻头介绍,据说是世界上硬度最高的钻头,一颗价值超40000美元!

有了耐用的钻头,还要匹配又轻又结实的钻杆才继续深钻,虽然钢制钻杆坚固,但是通过螺栓连接起来一旦超过10000米,就会变得和面条一样柔软,而且还有好几百吨的自重,这在工程和材料学上又是阻碍超深钻探发展的原因。

深度继续不断下降,地壳对于钻孔的压力就变得十分巨大,如果没有十分可靠的固井措施,钻杆一旦离开钻井更换牙轮,刚刚钻好的探井就会塌方,而且地下的情况往往无法预测,时刻面临着压力的不均衡,为了防止井壁松软和地层坍塌,在下钻的同时必须下入套管和封井器来起到固定作用。

当钻探深度达到9500米时,钻头钻进了一个含有黄金和钻石的地层。取出的岩芯经分析表明,金含量居然高达80克/吨。

要知道金含量达到4克/吨的金矿层就具有商业开采价值,地球表层中很少能找到金含量超过10克/吨的矿层,相比之下这里几乎是金子的宝藏。但是以目前的技术手段来说,想要开采它们那几乎是不可能的。

相比于苏联的“不怂就是干”的暴力美学,美国人的想法听起来就要好多了,他们在海底进行钻探工作,因为,地壳并不是平均分布在地球表面上的,比如地壳在陆地上平均厚度为40公里,到了海底就变成了5~10公里,如果美国人能在海底能打出科拉深钻,那就算是把地壳打穿了。

想要在海上进行钻探活动必须要具有两个条件,第一是要把钻井及其附属设备支托在海面上,第二是要在钻机和海底口之间形成一个引入钻头和导出冲洗液的孔道,有了这两个条件之后,就可以像陆地钻井那样工作了。可惜的是美国的“莫霍面钻探计划”由于实施该计划技术难度大且费用高昂,1966年8月美国国会撤销此项计划。

目前为止,依然把钻井及其附属设备支托在海面上的叫做“海上钻井装置”,安装钻井及附属设备,并提供工作场地的上部结构叫“平台”,平台有两层或者更多的支撑面,像船舱那样的结构。一般有五种形式,分别是固定式、整体升降式、桩脚上升式、半潜式和船式。除了固定式以外,其余的四种结构都可以在牵引作用下到其他地方钻探。

不论哪种方式,人类向地心探索,是继宇宙探索外的另一项伟大成就,虽然记录不过12公里,这与地球平均半径6371公里相比,仅是薄薄的一层。但就是这薄薄得一层里,记录着早期地球历史、气候与生物圈的范围、陨石冲击与群集灭绝、矿床成因、火山系统、盆地演化与油气成因、地震机制。对其深入研究对人类发展的意义是不言而喻的。

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org

责任编辑:王元

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

投稿联系:编辑部

电话:010-62313558-806

邮箱:fsfhzy666@163.com

中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62313558-806

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414