具有最高理论能量密度的可充电金属基电池被认为是下一代储能设备的极具前景的候选者。然而,尽管在循环可逆性方面取得了实质性进展,但它们的日历寿命(即在长期储存或闲置时的性能保持能力)仍然因持续的金属腐蚀而受到严重削弱。这种不匹配突显了腐蚀作为一种独特的电化学过程,其由电子转移路径控制,从根本上区别于循环中的电子转移路径,尤其是在非操作(静置)条件下。尽管腐蚀相关研究已在各种电池化学体系中出现,但它们大多仍然分散,缺乏连贯且深入的理解。 在此,韩国首尔国立大学Jang Wook Choi教授和瑞士弗里堡大学Ali Coskun教授等人强调围绕腐蚀现象及其机制理解的持续争论,特别关注其对日历寿命的关键影响。在此扩展讨论的基础上,整合了现有的腐蚀抑制策略的见解,并提出了一系列有前景的设计原则——涵盖金属电极制造、表面改性和电解液工程——旨在推动这一重要领域的发展。 【研究背景】 锂离子电池(LIBs)已经超越了其作为储能设备的角色,成为现代科技进步和转型的基石,彻底改变了我们的日常生活,其影响范围从便携电子设备延伸到电动汽车。然而,由于其石墨负极逐渐接近其固有容量极限,锂离子电池的能量密度限制成为了一个关键障碍,阻碍了其为更多高能量需求的应用提供动力。在这种背景下,金属负极重新成为解决当前商业锂离子电池能量密度有限这一问题的根本性方案。从理论上讲,金属负极的(沉积/剥离)过程提供了最高的比容量和最低的电化学电位,使其成为下一代具有无与伦比能量密度的电池的理想候选材料。随着对金属负极关键界面现象的最新研究阐明了其降解机制,出现了各种富有创意的解决方案来克服这些限制以延长循环寿命。这一显著进展提高了金属基可充电电池的实际可行性。 尽管取得了显著进展,但研究界仍面临一个阻碍可充电金属基电池发展的关键挑战:由于无法控制的金属腐蚀而导致的日历寿命较差。与早期认为提高(沉积/剥离)可逆性将天然保证静置状态下的稳定性这一观点相反,间歇性休息或长期闲置的周期性间隔已被证明会引发金属负极的灾难性提前失效——即使是在在许多循环中表现出卓越可逆性的系统中也是如此。这个问题对可充电电池的一个核心前提提出了根本性挑战:可靠地按需利用存储的能量。为了确保金属基电池的实际可行性,研究界越来越认识到抑制金属腐蚀的必要性。然而,对腐蚀及其潜在机制的深入理解一直难以捉摸,阻碍了开发突破性策略以抑制这一有害过程的发展。 【研究内容】 金属腐蚀和日历寿命 对电池性能的威胁 腐蚀作为一种由热力学驱动的固体材料与其周围介质之间的分解反应。在电解液中的金属腐蚀情况下,金属原子氧化产生的电子会自发地转移到发生还原反应的电解液上。根据电解液的性质,释放的金属阳离子要么通过溶剂化溶解到电解液中,要么通过与电解液成分的各种反应沉淀出来,而还原物种则可以以不同形式表现出来,包括气态产物(例如在水系锌离子电池(AZIBs)中锌金属表面上的氢气)、溶解物或固体产物(例如在锂金属电池(LMBs)中锂金属表面上的副产物)。 金属腐蚀对电化学性能的有害影响是多方面的且深远的,如图1所示。原则上,沉积金属的氧化对应于存储电荷的损失,这转化为后续放电中的容量衰减。最关键的容量损失源于沉积金属根部的腐蚀,这可能会使这些沉积物与集流体电隔离,从而进一步加剧容量损失。同时,由腐蚀引起的副产物的聚集通过不规则地覆盖金属表面破坏了电荷转移的均匀性,这促进了在循环过程中容易发生电绝缘的枝晶形成。此外,这些副产物在沉积金属与集流体界面的积累阻碍了电子传输,从而促进了不均匀的剥离,并进一步加速了“死亡”(即电绝缘)金属的形成。这种不稳定性反过来又在随后的沉积循环中加剧了枝晶生长,导致由于严重破坏的(沉积/剥离)可逆性而引发级联电池降解。此外,如果腐蚀引起的副产物是气态的,它们的积累可能会带来严重的安全风险,包括由于内部压力增加和电池膨胀而导致的电池破裂或爆炸。 在实际电池条件下,特别是在比能量密度方面,这一有害问题升级为一个重大挑战。为了在实践中充分利用金属基电池的高能量密度,有必要最小化金属负极的负载量(厚度)和电解液体积,这分别由低N/P比和低E/C比表示,在LMB系统中通常分别低于3和3 g Ah-1。然而,由于低N/P比所需的有限金属可用性,由腐蚀加剧的不可逆性直接转化为最初加载金属的快速耗尽,与高N/P比的情况相比,这加速了电池失效。同样,由腐蚀驱动的电解液分解加剧了电解液消耗,这反过来又触发了电解液从电池的多孔框架(如隔膜、孤立的死亡金属/固体电解质界面(SEI)层和正极)中的严重失效。这一过程导致电极反应均匀性的逐步恶化,并进一步放大了电池降解,从而导致电池提前失效。 最后,必须认识到,在循环过程中不可避免地积累的孤立死锂,由于持续的腐蚀,进一步加剧了电池的提前降解。这些金属孤立物起源于枝晶生长,本身具有较大的表面积,与电解液接触广泛。此外,由于这些金属碎片保持电绝缘,即使在电池处于活跃循环状态时,它们也始终处于非操作状态。因此,无论电池是处于运行状态还是静置状态,死亡金属的腐蚀降解都会通过腐蚀衍生副产物的积累和电解液的消耗持续破坏性能。这突显了即使是轻微的金属腐蚀也会产生有害影响,并对可充电金属基电池的长期稳定性构成关键障碍。 图1. 腐蚀诱导的电池降解路径 解耦可逆性与腐蚀: 弥合操作与非操作行为之间的差距 在可充电金属基电池中,提高(沉积/剥离)可逆性并不一定延长电池的日历寿命,甚至可能加剧腐蚀。例如,在锂金属电池中,含氟溶剂虽能提高库仑效率,但在非操作期间会加速锂腐蚀。类似现象在水系锌离子电池和可充电镁金属电池中也存在。这种差异源于操作与非操作状态下电子转移路径的根本不同。操作时,外部电流和电场会改变电极表面特性及界面反应路径,而静置时腐蚀主要由金属与电解液的自发氧化还原反应驱动。因此,需要将腐蚀反应与循环可逆性解耦,以更好地理解和抑制腐蚀。 金属腐蚀的界面决定因素 金属腐蚀的界面决定因素涉及金属电极与电解液之间的复杂相互作用。当金属电极的氧化还原电位超出电解液的电化学稳定性窗口时,腐蚀变得能量上有利。腐蚀反应性可以通过比较金属和电解液的固有属性来理解,例如通过评估电解液的最低未占据分子轨道(LUMO)能量来估计其还原倾向。然而,理论计算与实验观察之间的差异表明,电解液在动态溶剂化环境中存在显著的电子密度分布和分子取向变化。界面处的电子转移涉及直接的分子吸附或与金属表面的相互作用,这表明有效的界面相互作用可以促进腐蚀。空间位阻效应和分子偶极排列也可能调节电极-电解液界面的化学相互作用,从而影响腐蚀动力学。腐蚀副产物的钝化能力是决定腐蚀是否保持自限性或发展为灾难性材料失效的关键因素。 稳定的SEI层中持续存在的金属腐蚀 固体电解质界面(SEI)层一直被认为是一种有效的钝化层,能够完全隔离负极表面与电解液。然而,即使在稳定的SEI层存在下,锂金属的腐蚀现象仍然持续存在。研究表明,SEI层的溶解和破裂并非唯一原因。近期研究发现,SEI层可以通过膨胀吸收电解液组分,使得具有强腐蚀性的含氟(共)溶剂能够渗透SEI层并到达金属表面,维持腐蚀反应。此外,腐蚀诱导的副产物聚集可能加剧SEI层的断裂,进一步促进电解液的渗透和腐蚀表面的扩展。这些发现表明,即使存在稳定的SEI层,由于反应性物种的持续向内扩散,腐蚀仍可能很严重,从而导致金属降解持续发生。 正极与负极的相互作用: 正极化学对金属腐蚀的影响 正极化学对金属腐蚀的影响是决定金属基电池日历寿命的关键因素之一。在富镍的锂镍锰钴氧化物(NCM)正极中,高度氧化的镍物种在充电状态下具有催化性且易溶解,长时间高电压暴露会加速电解液氧化和镍溶解,导致氧化物种及镍阳离子向负极迁移,还原后增厚SEI层并加剧其不均匀性,同时沉积的过渡金属离子可催化电解液分解,破坏SEI层并促进枝晶生长,最终加剧金属腐蚀。这些效应与全电池电压状态密切相关,可能依赖于充电状态(SOC)。在易溶解的转化型正极(如硫、碘和有机正极)中,金属腐蚀问题更为严重,这些正极在非操作状态下长时间平衡会加剧物种溶解,导致负极中毒和界面降解加速,成为金属腐蚀的关键驱动因素,对电池系统的长期稳定性构成挑战。这些发现表明,评估金属腐蚀时需考虑正极与负极的相互依赖性,尤其是在活性正极物种显著溶解的系统中,这强调了在静置期间评估金属负极稳定性时纳入正极效应的必要性。 图2. 操作行为与非操作行为之间的差异 通过抗腐蚀策略延长日历寿命 金属电极制造以减轻腐蚀 为了延长金属基电池的日历寿命,通过抗腐蚀策略优化金属电极制造至关重要。金属负极有箔状和粉末状两种,箔状因限制与电解液接触的表面积而更耐腐蚀,但需减少结构不规则性和制造缺陷。高能量密度需求下,电池需使用薄金属电极,常搭配集流体以保持结构完整性,但集流体可能引发电偶腐蚀。合理的集流体设计和引入电子转移抑制材料可有效减轻腐蚀。在软包电池中,压力均匀性对金属负极的可逆性和腐蚀分布影响显著,保持压力均匀可确保电池的循环寿命和日历寿命。 SEI的化学和结构完整性 传统上强调SEI的化学和结构完整性是抑制金属腐蚀的关键,但最新研究表明,仅靠SEI的坚固性无法确保长期的腐蚀稳定性。因此,需要从传统的SEI优化策略转向更全面地理解界面动态及其在减轻腐蚀中的作用。例如,SEI组分与电解液之间的动态反应可以导致SEI结构的演变,从而增强其抗腐蚀能力。此外,通过在膨胀的SEI中引入惰性正己烷,可以动力学上屏蔽锂金属,显著延长日历寿命。这些发现表明,通过调节膨胀SEI层内的界面动态来抑制金属腐蚀具有很大的潜力。此外,在水系锌离子电池(AZIBs)系统中,无论是人工构建的还是原位形成的SEI层,都不一定能显著抑制锌的腐蚀。这表明需要超越传统的以SEI为中心的方法,探索更广泛的界面策略,全面考虑电解液、SEI层和金属负极之间的动态相互作用。 金属负极的表面改性 在可充电金属电池中,通过与其他元素合金化调节金属沉积行为是一种常见策略,这些元素作为形核种子发挥作用。受冶金领域通过替代合金化抑制腐蚀的启发,引入抗腐蚀金属掺杂剂(即使含量极少)可增强电极的可逆性和日历寿命。此外,采用人工表面涂层是控制腐蚀反应性的另一条途径,这些涂层通过物理隔离或调节界面相互作用来发挥作用,但设计时需避免对电化学性能产生不良影响。鉴于晶体学取向和缺陷位点对腐蚀敏感性的显著影响,实施抗腐蚀表面结构(如通过外延控制或采用单晶金属)是一种有效的策略,可在不牺牲电池运行关键特性的情况下最小化腐蚀。 电解液工程 电解液工程是减轻金属腐蚀的最有效方法之一。通过引入优先吸附添加剂,选择性结合金属表面的活性缺陷位点,可显著抑制腐蚀,已在水系锌离子电池中取得成功。合理的分子设计可消除或屏蔽高反应性官能团,如胺基和腈基,进一步阻碍腐蚀路径。尽管含氟溶剂在锂金属电池中广泛使用,但其腐蚀性较强。开发非氟化电解液和具有更高LUMO能级的电解液体系(如烃类和离子液体基电解液)是替代策略。此外,引入能够形成保护性中间相的电解液组分,可选择性钝化易腐蚀位点,抑制电池降解。 图3. 抑制金属腐蚀的设计策略 【结论展望】 综上所述,尽管在提高可充电金属基电池的循环性能方面取得了显著进展,但日历老化问题直到最近才被认识到是一个关键问题。为了实现这些系统的实际应用,金属腐蚀必须被视为一个与(沉积/剥离)可逆性同等重要的严峻挑战。传统上将SEI视为结构上惰性和化学上钝化的屏障的观点必须被重新评估;相反,SEI组分与电解液之间的热力学和动力学相互作用,特别是在膨胀的SEI层内,可能为腐蚀控制提供变革性且有效的见解。此外,正极化学的作用也值得更多关注,因为溶解的正极物质的交叉可能会通过干扰负极界面而深刻影响金属腐蚀。至关重要的是,鉴于在长时间循环过程中不可避免地会形成死锂,开发本质上抗腐蚀的电解液系统将是一个有意义的方向。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

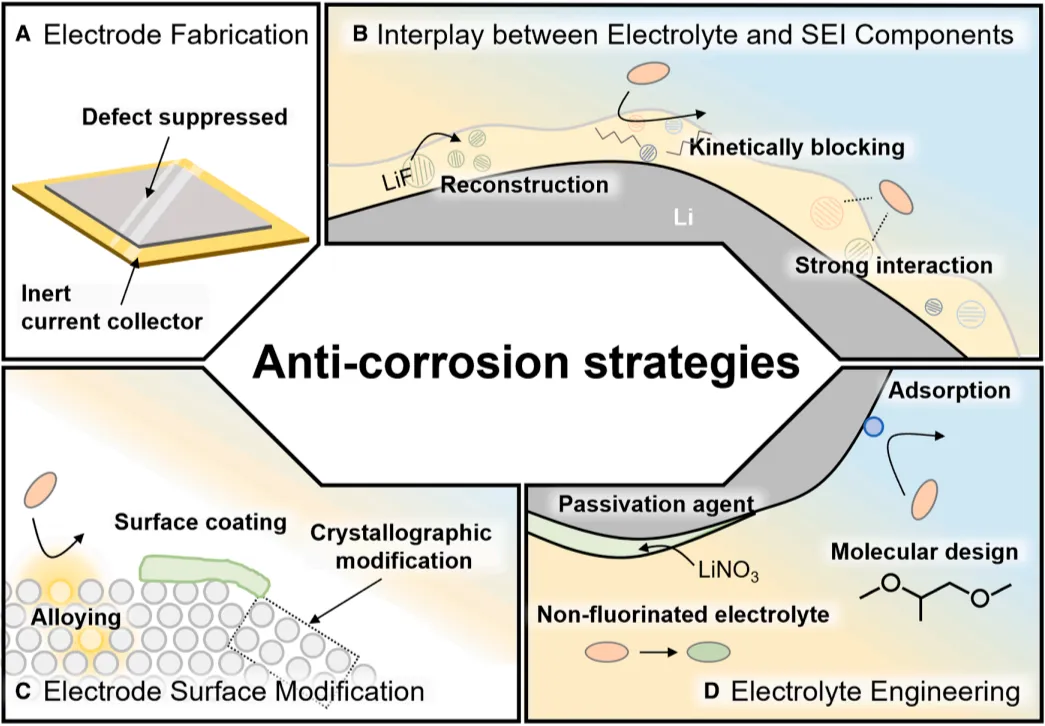

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414