“交流干扰”现象不断增多

随着经济的迅速发展,高压输电线路及埋地钢质管道在“公共走廊”内长距离并行和交叉的现象逐渐增多。当与高压线杆塔之间的距离小于安全距离且管道采用高绝缘性能的3LPE防腐层时,管道容易因电磁感应耦合等因素而受到严重交流干扰。

“交流干扰”常用减缓方式

国内外相关标准主要通过测量交流电位及交流电流密度等参数来判断干扰程度,并提出相应的减缓措施,从而降低管道的交流腐蚀风险。目前减缓方式通常有直接接地、牺牲阳极接地及固态去耦合器接地等方式。

“固态去耦合器+接地极”

与其它排流方式相比,“固态去耦合器+接地极”的排流方式具有抗雷电和故障电流效果好、阴极保护电流流失少、启动电压低等优点。

缺乏评价具体内容

目前,国内外相关标准仅并对交流减缓评价效果提出相关减缓目标,但均未涉及干扰排流后评价的具体内容。

GB/T 50698-2011《钢质埋地管道交流干扰预防技术标准》指出:

排流设施不得对管道阴极保护有效性造成影响;

排流评价点的选取原则;

排流前后测试过程、方法及设备的统一性原则;

在土壤电阻率不大于25Ω?m的地方,管道交流干扰电压低于4V;在土壤电阻率大于25Ω?m的地方,交流电流密度小于60A/m2;

在安装阴极保护管道上的持续干扰电压和瞬间干扰电压应低于相应设备所能承受的抗工频干扰电压和抗电强度指标,并满足安全接触电压的要求。

NACE SP 0177-2014提出“交流及雷电保护设计考虑因素应包括稳态条件和故障条件,应明确减缓措施及目标”。

国内外标准中缺乏后评价检测内容,易使管道管理单位忽视对固态去耦合器性能及其对阴极保护效果的评价。

固态去耦合器工作原理及性能指标

目前常用的固态去耦合器类型主要有二极管模式和晶闸管模式,内部电子元件主要包括:二极管(晶闸管)、电容及浪涌保护装置等。其中二极管(晶闸管)主要起隔断/导通直流电流功能;电容主要起导通交流电流功能,稳态交流电流通过电容及接地地床由管道流向大地;浪涌保护装置与电容器或二极管(晶闸管)并联,主要由气体放电管构成,导通雷电等大电流。

目前国内外尚未有标准对固态去耦合器的技术规格进行规范,仅有生产厂家提出了去耦合器的主要的技术参数及指标要求。

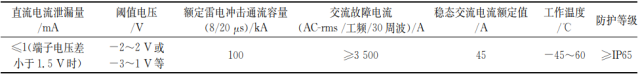

表1为某厂家生产去耦合器的主要技术参数,主要包含阈值电压、直流泄流量、交流故障电流、稳态交流电流及雷电冲击通流容量能力等主要技术指标。

表1常见固态去耦合器的主要技术参数

固态去耦合器减缓交流干扰效果评价

固态交流减缓交流干扰效果的主要评价内容有:

固态去耦合器交流排流效果评价;

排流点位置对上下游管道交流干扰影响评价;

固态去耦合器直流漏流量评价;

交流干扰管段阴极保护有效性评价;

开展去耦合器接地极性能评价等。

固态去耦合器排流效果检测实例

某成品油管道,管径为Ø710mm,采用3LPE外防腐层,交流干扰主要集中在K514~K556测试桩之间,干扰管段总长约40km。两处干扰源为路由与管道交叉的220kV和500kV高压交流输电线路,交叉位置分别为K530+217m与K542+628m处。两处固态去耦合器安装位置为K528-300m和K542+573.7m处。所选用的固态去耦合器类型为晶闸管、电容及浪涌保护器并联的结构。固态去耦合器的性能指标见表1,排流点接地极均采用截面积为35mm2的裸铜线,长度为200m,平行于管道铺设,距离为3m。

1.交流干扰减缓效果评价

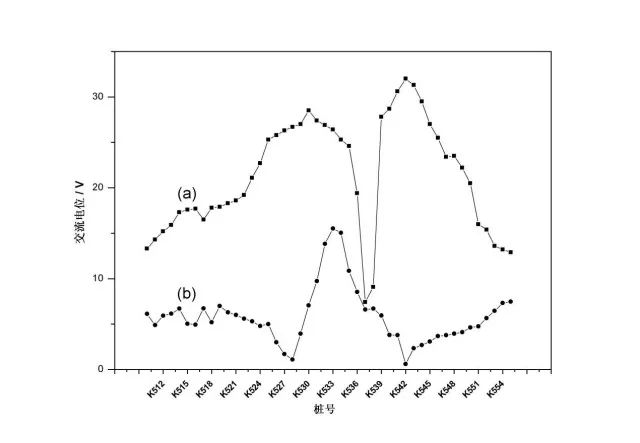

由图1可见:两台固态去耦合器关闭时,在K529及K542测试桩处管道的干扰强度最大,属于“强”干扰,两处干扰源干扰较强的影响范围分别为K522~K536及K539~K550测试桩。

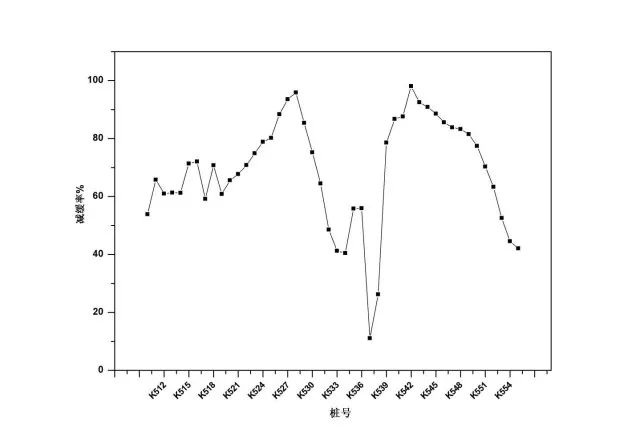

两台固态去耦合器工作后,管道整体交流干扰明显受到抑制,尤其以K529及K542测试桩附近处管道减缓效果为最佳(见图2)。固态去耦合器虽然能使得排流点处交流干扰电压明显下降,根据标准要求,此处需要进一步增设排流点,使得全段满足交流电压小于4V的要求。

图1 固态去耦合器关闭及运行时交流干扰对比

图2 固态去耦合器运行时交流干扰减缓效果

2 固态去耦合器性能评价

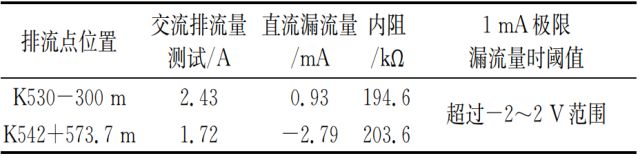

由表2可见:K528-300m和K542+573.7m两处交流排流量均远小于稳态交流电流额定值,排流能力良好,触摸去耦合器外壳,未发现其出现过热现象。

直流漏流量测试结果表明,在去耦合器端子电压+2V/-2V的工作范围内,仅K528-300m处的漏流量小于1mA,而K542+573.7m处去耦合器漏流量为-2.79mA,虽不满足小于1mA的技术参数要求,但由于整体漏流量较小且未达到直流导通状态,现场初步判断内部晶闸管性能可能退化,具体原因需要实验室进一步测试分析。此外,两处去耦合器的内阻和1 mA极限漏流量时阈值均满足技术要求。

表2 固态去耦合器性能测试结果

3 阴极保护有效性评价

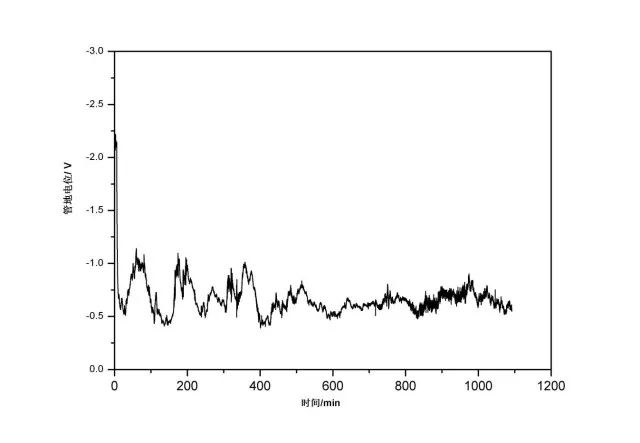

图3为两处去耦合器在0.1A电流下充电48h后放电过程中的附近测试桩记录的管地电位,可以看到在500min内电位波动较大,且电位波动值随时间变小,这可能是相邻连接管道上的多个去耦合器中的电容元件来回充放电导致。放电一段时间后,断电电位才趋于稳定。

图3 固态去耦合器放电过程中管地电位变化

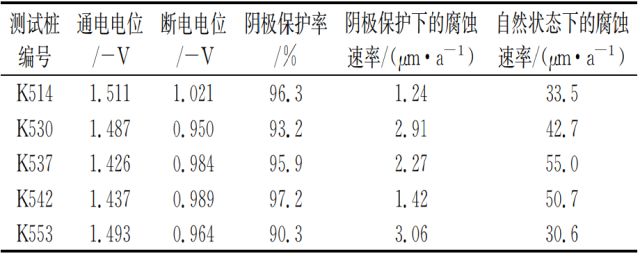

固态去耦合器放电造成的干扰会对沿线阴极保护测试带来负向误差,为了减小去耦合器放电对阴极保护有效性评价的影响,推荐根据SY/T 0029-2012标准推荐的极化探头或埋设检查片的方式进行阴极保护评价,并根据试片失重情况计算阴极保护率和腐蚀速率,结果见表3。可见交流干扰管段阴极保护依然有效,阴极保护下管道的腐蚀速率均低于0.01mm/a,达到了阴极保护标准的要求。阴极保护率均高于标准要求的不低于85%的指标。

表3 阴极保护有效性评价结果

讨论

1 交流干扰排流设计

在管道的交流干扰排流中,应综合现场的干扰情况,采取分步设计与施工,再辅以干扰同步测试的方法,才能达到交流减缓的要求。

对于距离较长且排流点较少的管段,文献报道可以采用如下理论公式进行排流设计:

式中:Vo为排流前管道交流电压,V; Vmit为缓解目标电压,V; Z为管道特征阻抗,Ω;R为接地极的接地电阻。

对某一管道,管道特征阻抗为固定值,当确定目前的交流干扰电压和减缓后的目标电压(通常为4V)后,可以推断出此时接地极的接地电阻,从而接地极的长度或深度进行计算。

对于干扰情况复杂的管段,则可以通过收集现场的交流电位、交流干扰密度及土壤电阻率等参数,采用专业软件(如SES-CDEGS)来进行干扰减缓方案的设计。

在管道的交流减缓设计中,既要避免排流点位置设计不当造成排流点远处管道交流电压升高的现象,更要避免排流器过度设计的情况;交流减缓设计仍应以前期的建模为主,辅助后期的现场参数的实测及排流点优化调整方式为主,尽量在合理的工程投资下取得最良好的效果。

2 固态去耦合器安装时存在的问题

固态去耦合器故障短路时与铜接地极之间存在电偶腐蚀的风险;

去耦合器上的残余电压及两端的铜引线的感应电压易造成绝缘接头两端电压差超过耐受电压,造成其电击穿。安装应尽量减少去耦合器与绝缘接头相连的铜引线的长度。

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org

责任编辑:王元

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

投稿联系:编辑部

电话:010-62313558-806

邮箱:fsfhzy666@163.com

中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62313558-806

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414