为国铸剑!“兵工七子”,撑起共和国脊梁

2025-09-05 16:25:01

作者:本网整理 来源:网络

分享至:

今天,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行,以庄严盛大的阅兵仪式,告慰英烈先辈。本次阅兵活动共编设45个方(梯)队,正式受阅约1.2万人,动用40多种型号装备500多件、20多种型号飞机近200架,一批高超声速、防空反导、战略导弹等先进装备集中亮相。

当雄壮的军乐响起,钢铁之师浩荡前行,胜利的荣光、历史的回响、未来的希望,在中华大地和亿万国人心中久久激荡。而我国军事实力愈发强大的背后,有一些高校默默无言,却撑起了我国军备兵器工业的脊梁。它们共同的名字是——兵工七子。![]()

![]() 几十年间,在捍卫国家主权统一、领土完整安全的国防事业建设中,这些高校的身影从不曾缺席。作为新中国第一所国防工业院校,诞生于延安的北京理工大学,带着血脉中流淌的红色基因,已阔步走过八十五个春秋。立校至今,北理工先后走出来“中国核潜艇之父”彭士禄、“中国预警机之父”王小谟、长征三号运载火箭总设计师谢光选、“中国枪王”朵英贤等80余位院士、140余位省部级以上党政领导和将军,以及数十万活跃于全国国防科技岗位的栋梁人才。新中国第一批常规兵工专业、第一批尖端国防专业、第一批红色国防工程师,都在北理工的校园中诞生;第一枚固体燃料二级探空火箭、第一辆轻型坦克、第一枚反坦克导弹、第一部低空测高雷达……新中国科技史上多个“第一”,也均出自北理工。步入新时代,矢志强军报国的北理工,在历次国家阅兵盛典中,参与研制的装备数量和深度,均位居全国高校最前列。

几十年间,在捍卫国家主权统一、领土完整安全的国防事业建设中,这些高校的身影从不曾缺席。作为新中国第一所国防工业院校,诞生于延安的北京理工大学,带着血脉中流淌的红色基因,已阔步走过八十五个春秋。立校至今,北理工先后走出来“中国核潜艇之父”彭士禄、“中国预警机之父”王小谟、长征三号运载火箭总设计师谢光选、“中国枪王”朵英贤等80余位院士、140余位省部级以上党政领导和将军,以及数十万活跃于全国国防科技岗位的栋梁人才。新中国第一批常规兵工专业、第一批尖端国防专业、第一批红色国防工程师,都在北理工的校园中诞生;第一枚固体燃料二级探空火箭、第一辆轻型坦克、第一枚反坦克导弹、第一部低空测高雷达……新中国科技史上多个“第一”,也均出自北理工。步入新时代,矢志强军报国的北理工,在历次国家阅兵盛典中,参与研制的装备数量和深度,均位居全国高校最前列。

本次阅兵中,北京理工大学同样充分发挥科技创新优势,深度参与了多个装备方队和空中梯队的核心装备研制工作,所研发的多项核心关键技术和重大科技成果为新质战斗力跃升提供了技术支撑。

立足国防,北理工建设有火炮、自动武器与弹药工程、武器系统与运用工程、飞行器设计等10个国防特色学科方向。在历次学科评估中,北理工“兵器科学与技术”学科连续20余年稳居全国第一,是我国兵器科学与技术领域当之无愧的“王牌”高校。在高能物质、科学探测、无人智能、跨域机动等战略性核心领域,北理工也代表着中国的国家水平。学校深度参与载人航天、北斗组网、火星探测、新一代人工智能等国家重大科技任务,打造了“中国复眼”等一批“国之重器”,始终走在为国铸剑、科技立功的前列。从烽火硝烟到和平岁月,这所屹立于首都中心的985高校,早已用实力构筑起祖国和平的屏障。传承自新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(史称“哈军工”),南京理工大学蕴含的军工之魂至今炽热。从战争年代的78式82无座力炮、分装式迫击炮、到新型155mm加榴炮、箱式火箭炮武器系统、红箭10反坦克导弹……南理工始终秉持“国家需要什么,我们就造什么”。办学73年来,这里诞生了国内第一台防爆型机器人、第一套自主式无人驾驶平台、第一个坦克主动防御系统,培养了“两弹一星”元勋任新民教授、第三代主战坦克总设计师祝榆生、火炸药专家王泽山院士等一大批杰出校友,在枪械、火炮、弹药、坦克、航空航天等领域为共和国国防建设做出了卓越的贡献。

在南理工为国输送的20万余名各类高级专门人才中,超过35%的学生献身国防科技事业,包括16名两院院士、30余位将军、400余名型号总师级的领军人物。

2019年国庆大阅兵30个地面方阵中,有24个方阵的武器总设计师或副总设计师,都由南理工人担任。

2019年国庆大阅兵中南理工研制的155mm车载加榴炮武器系统

一代代南理工人,始终肩负起“强大国防,繁荣祖国”的使命担当,用实际行动践行为国铸利器的铮铮誓言。烽火里诞生的中北大学,脱胎自我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。学校主持研制了我军第一支步枪、第一门单兵火炮、第一种烈性炸药,堪称我军科技创新“从0到1”的典范,为建立新中国国防工业体系立下了赫赫战功。目前,中北大学共有5个国防重点学科,在地方共建高校中排名第一,其中兵器科学与技术学科,在第四轮学科评估中排名全国前十。

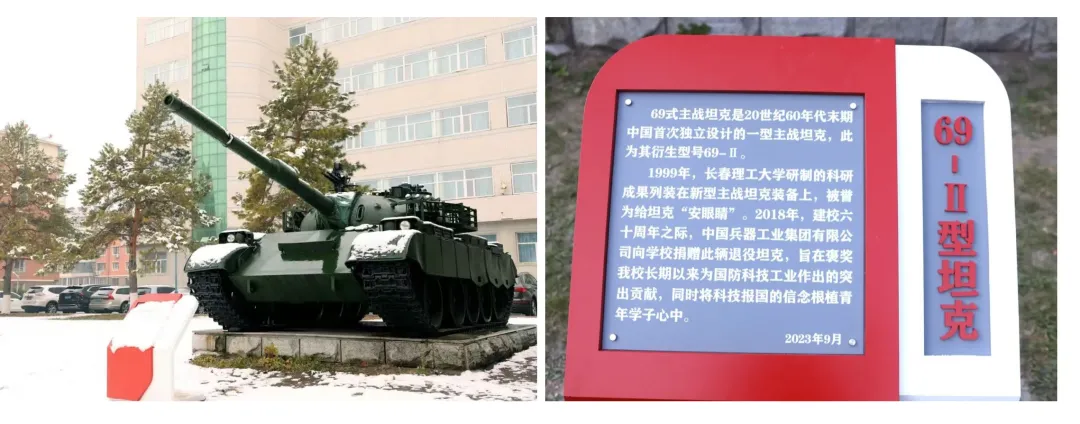

践行报国初心,中北大学参与研制的地面10个方队15型装备(DF、JL系列等),亮相国庆70周年大阅兵;学校迄今已有70多项成果应用于国家重大项目工程之中,“神舟”、“嫦娥”、“天宫”、“北斗”、“高速飞车”、港珠澳大桥、复兴号动车组等大国重器的背后,都镌刻着中北印记。建校80多年来,学校向国家输送了30余万名栋梁人才,为人民军队培养了10余名将军,涌现出“炮弹大王”甄荣典、“火炮之王”李魁武院士等大批军工英才,超过1/3的毕业生投身国家重点领域与国防单位。根植“三晋大地”,屹立“中国北方”,致知于行的中北大学,还将铸就新的辉煌。1958年夏天,在全国向科学进军的号角声中,以“两弹一星”元勋王大珩为代表的科学家们,在东北黑土地上创办了新中国第一所培养光学人才的高等学校——长春光学精密机械学院。这是长春理工大学的前身,也是如此,它被誉为“中国光学英才的摇篮”。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等18位院士,都曾在此任教或学习。建校至今,学校已为我国输送20余万名毕业生,广泛分布在兵器、航空、航天等领域。因光而生,长春理工大学不仅创办了国内第一个红外技术专业、第一个激光技术专业、第一个光学材料专业、第一个光学工艺专业,也是全国迄今唯一入选光学工程国家一级重点学科的非“双一流”高校。在全国第四轮学科评估中,学校的光学工程学科获评A类,又在新一轮学科评估中迈上了新的台阶,是吉林省省属高校中目前唯一的A类学科。1999年,学校研制的第三代主战坦克激光敌我识别与辅助通信系统,荣获国务院中央军委通令嘉奖。

69-II型坦克,来自中国兵器工业集团的60周年校庆赠礼

步入新时代,学校已在激光技术、光通信、光电测试、光电功能材料等领域取得1800余项研究成果,为北斗卫星、载人航天、探月探火、新型战机武器装备等国家重大工程保驾护航。西安工业大学,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,如今是我国兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校。1959年,由西安工业大学研制的1万幅3倍观剧镜送抵首都,献礼国庆10周年;上世纪中叶,中国历史上第一台军用航空照相枪在此诞生,并装备空军部队。进入新世纪,西安工业大学研制的新一代铝镁复合材料,列装新型坦克装甲战车,亮相国庆60周年和70周年阅兵活动。西工早已将自己的成长,深深镌刻在了我国国防发展的脉络之中。如今,西安工业大学仍在光电信息、先进制造、兵器控制等核心领域接续攻关,持续输出高质量成果。近十年来,学校承担国家重点研发计划、军委科技委等各类项目逾千项,一批兵器相关领域的高价值专利、核心技术实现转化落地,支撑多项国防配套项目顺利推进,不断在服务国家战略安全中彰显“西工”担当。

沈水之畔,我军在东北地区创建的第一所本科军工高等学校巍然屹立。这里是沈阳理工大学,肩负着为新中国培养急需兵工专门人才的使命诞生。

建校至今,学校已累计培养毕业生16万余人,走出了战略导弹和运载火箭技术专家谢光选、“我国智能雷弹奠基人”林溪石等为代表的一大批高素质国防人才。这里有着全中国仅次于北京军事博物馆的第二大兵器博物馆,也是东北地区唯一的兵器博物馆。而在沈理工的特殊景观——“兵器广场”上,坦克、火炮、导弹、飞机等大型武器装备,无不彰显着这所兵工强校的自信与荣光。早在1984年,沈理工人参与研制的炮引-24引信成果就荣获国防科技重大科技成果一等奖。如今,沈理工仍不断续写强国强军的新篇章,多项科技成果助力探月工程、服务北京冬奥、参展国际航展,并广泛应用于军警模拟训练、信息化弹药研制等领域,一次次填补国内空白。

70余年奋勇前进,70余年烽火相传。一代代沈理工人扎根东北,服务国防,为国家安全和区域发展贡献无与伦比的“沈理工力量”。1940年,在民族危难之际,重庆理工大学前身兵工署第11技工学校(对外化名“士继公学”)应运而生,也让重庆理工大学成为西南地区唯一具有兵工背景的普通本科高校。建校至今,学校先后为我国国防兵器行业输送了洲际导弹功勋人物黎孝纯、“山猫“轻型全地形车总设计师陈劲、防雷战车总设计师郑旭阳等多位优秀人才,积极服务国防现代化。2019年国庆大阅兵中重理工校友设计的“山猫战车”

上世纪70年代,学校研制生产的74式双三七高炮电传动装置,荣获全国科学大会重大科技成果奖;进入新时代,学校又相继产生了纳米时栅精密位移测量技术、超高精密蜗轮副与蜗轮母机制造关键技术等一批达到国际、国内领先水平的创新成果,不断为服务国家重大战略贡献“重理工”智慧。

重理工校歌中“工以建国、技以利工”八个字,便是一代又一代重理工人续力拼搏、不懈奋斗最好的写照。重任在肩的“兵工七子”,在祖国大地的东南西北,为我国兵工事业积蓄着磅礴力量,合力构筑起守卫人间烟火的钢铁长城。向着太阳的“兵工七子”,上空飘扬的,是永恒的五星红旗。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。