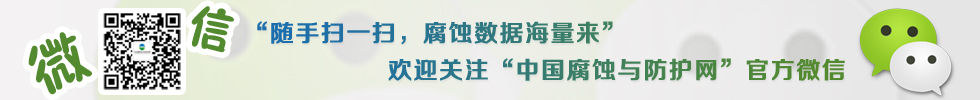

查尔斯•利伯聘任仪式

4月28日,在清华大学深圳国际研究生院,一场聘任仪式正在进行。

仪式的主人公是曾任哈佛大学化学与化学生物学系系主任的国际纳米科学与化学领域著名学者查尔斯•利伯(Charles M. Lieber),他已全职加入清华大学深圳国际研究生院,并受聘清华大学讲席教授,此外,他还担任了由颜宁领衔的深圳医学科学院研究员。

星光熠熠的学术身份的另一面,是利伯被卷入特朗普第一任期内推动的“中国行动计划”,而身陷囹圄的阴影。

2025年,特朗普再度上任,美国科研界正在历经一场经久不衰的震荡。而全球人才的潮涌,就在这样的震荡中发生逆转,重塑着世界科研格局。

震荡中心

2020年1月28日,一个再寻常不过的日子,利伯照常来到哈佛的办公室,而变故陡生。FBI以他未能如实披露自己与中国高校的合作关系与所获报酬为由将其逮捕。漫长的调查后,2023年,利伯被判处两年的监外看管,其中前六个月为居家软禁,并被处以5万美元罚款与3.36万美元补税。

利伯成为“中国行动计划”中被捕的最为知名的科学家之一,而不少学者认为,利伯被调查的真正原因,只是因为他的实验室里有不少中国学生。

这项针对中国科研合作的“中国行动计划”,让更多的华裔美国科学家深受迫害。

Science在2023年披露的一组数据显示,美国国立卫生研究院(NIH)要求调查的246人,有91%与中国有合作,其中有103人失去工作,他们大多数是终身教职;超五分之一人被禁止在四年内申请NIH资助,科研生涯被迫终结;近五年,已有至少82名中国学者在美国被抓捕判刑、驱逐出境。

Science发文批判“中国行动计划”

寒蝉效应下,越来越多华人科学家决定回国。一项普林斯顿大学、哈佛大学、麻省理工学院联合发表的研究提到,2019-2021年间,有3878名华人科学家离开美国科研机构,回到中国开展研究。

因NIH调查被迫辞去加州大学圣地亚哥分校教职工作的付向东,选择全职加入西湖大学,担任RNA生物学与再生医学讲席教授;遗传性神经疾病领域的杰出学者李晓江、李世华夫妇,在美国埃默里大学的实验室被关闭后,全职回到暨南大学,暨大提供场地、实验室等支持他们继续开展研究;从事医学科学前沿研究的吴息凤辞去美国德州大学MD安德森癌症中心终身教授职务,回归母校浙江大学,担任公共卫生学院院长……

2022年,“中国行动计划”在官方立场上宣告结束,但特朗普政府对科学界的打压早已埋下了引线。

2025年,特朗普开始了第二届任期,甫一上任,特朗普政府就宣布将削减科研经费、裁撤科研岗位。美国国家科学基金会(NSF)授予的资助数量比以往减少近50%,预算将面临可能削减2/3的局面,同时,NSF开始审查所有资助项目,对包含敏感词诸如“性别”“种族”相关的项目进行重点标记,要求其修改甚至终止项目;美国国立卫生研究院(NIH)的间接经费削减到15%,800多项涉及HIV研究、跨性别健康等课题的资助被取消,2500名员工被裁撤。

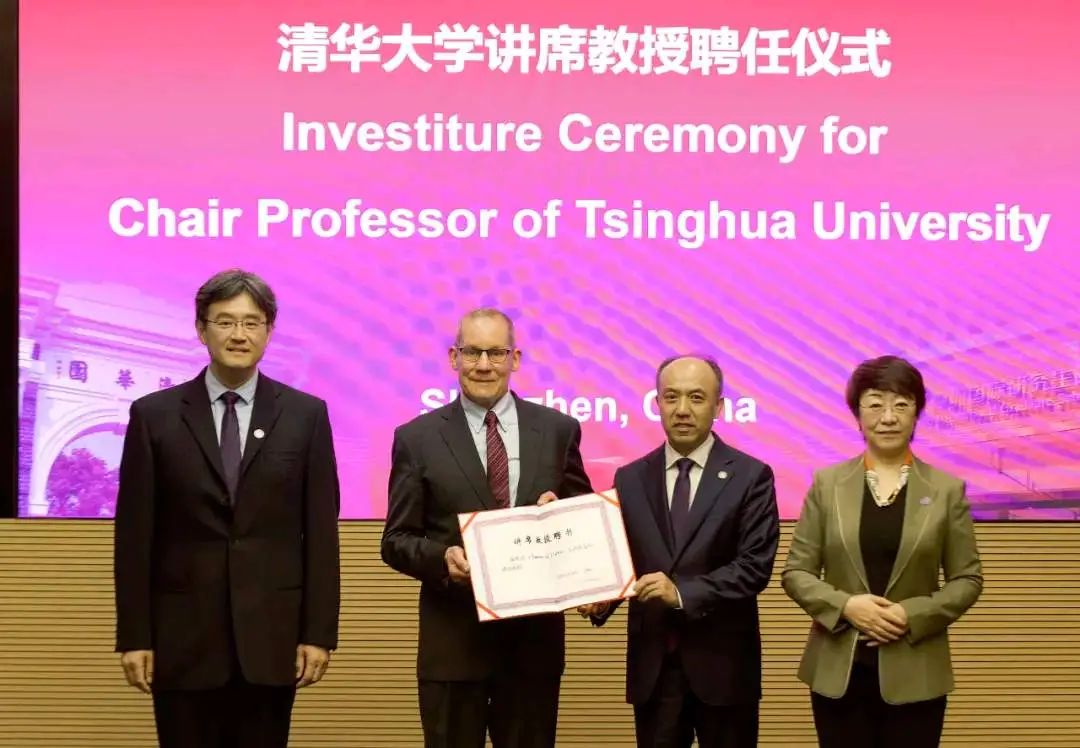

特朗普政府对经费的限制同样蔓延到了高校,因反犹行为处理争议,哈佛大学被冻结22亿美元拨款和6000万美元合同,康奈尔大学和西北大学分别被冻结了10亿美元和7.9亿美元,哥伦比亚大学则被撤销4亿美元拨款,受此影响,哥伦比亚大学将裁掉近180人。

特朗普政府多次冻结哈佛大学拨款

而针对中国的审查或许也将卷土重来。3月,美国众议院致函六所美国顶尖大学校长,要求他们提交从本科到博士阶段中国学生的详细信息,以防止他们参与敏感研究。与此同时,一些共和党众议员提出法案,试图全面禁止中国公民获得赴美学习签证。

人才流动

"这会影响下一代科学家的去留,我们将流失关键人才。"对于如今美国科研界的混乱,加州大学圣克鲁兹分校细胞生物学家娜迪·巴拉如此警告。

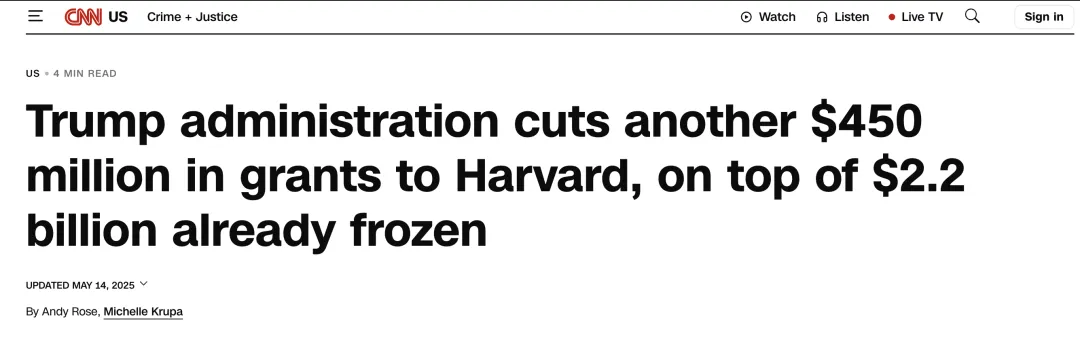

事实上,已经有许多美国科学家正在考虑离开美国。Nature在3月对大约1650名美国科学家进行调研,结果显示,有四分之三受访科学家(超过1200人)正考虑在特朗普政府的干扰下离开美国,其中青年科研人员尤为明显,690名研究生中,有548人考虑离职,340名博士生中,有255人有离职意向。

75%美国科学家考虑离美

Nature旗下平台的数据佐证着这一点。

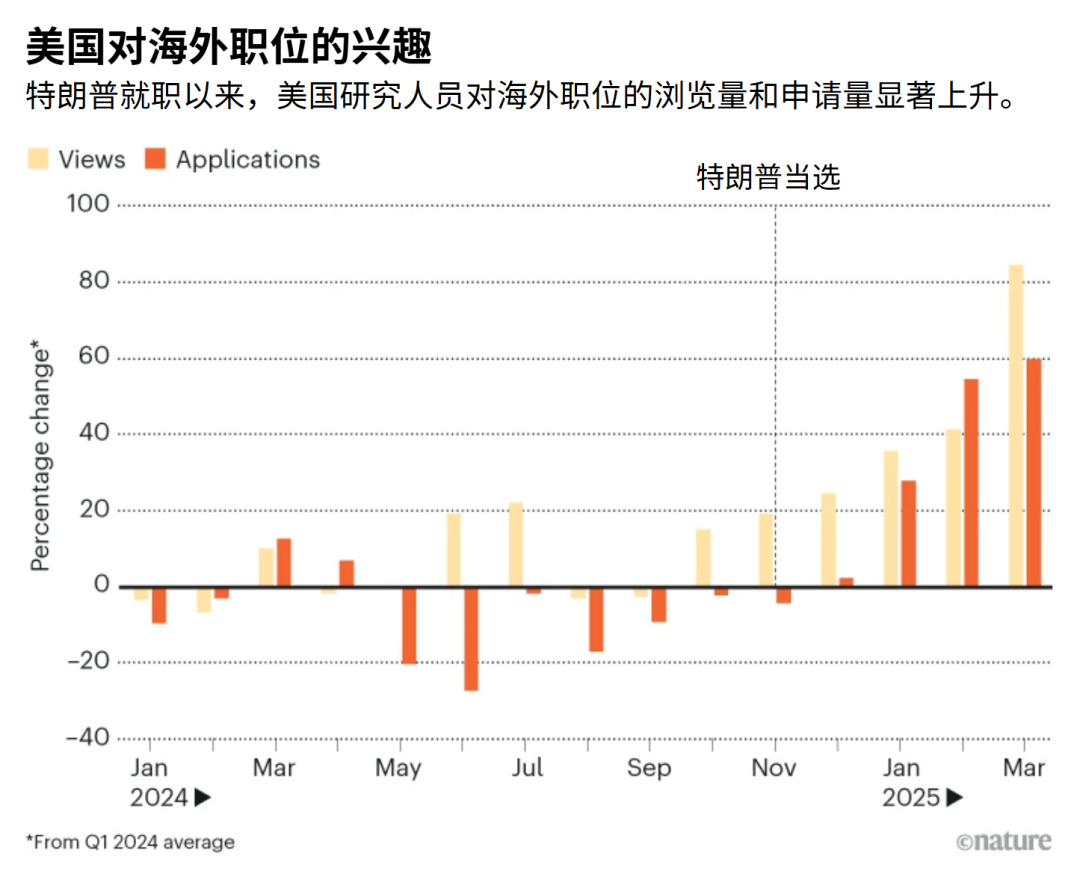

数据显示,2025年1月至3月,美国科学家申请海外职位的数量比2024年同期增长了32%;与此同时,浏览海外职位的美国本土用户数量也增加了35%。仅在3月,随着特朗普政府进一步加大对科学领域的削减力度,网站浏览量较去年同月激增68%。

美国研究人员对海外职位关注激增

正如Springer Nature相关负责人James Richards所说,“美国职位的浏览量和申请量大幅下降,而寻求离开的人数同步增加,这种情况前所未见。”

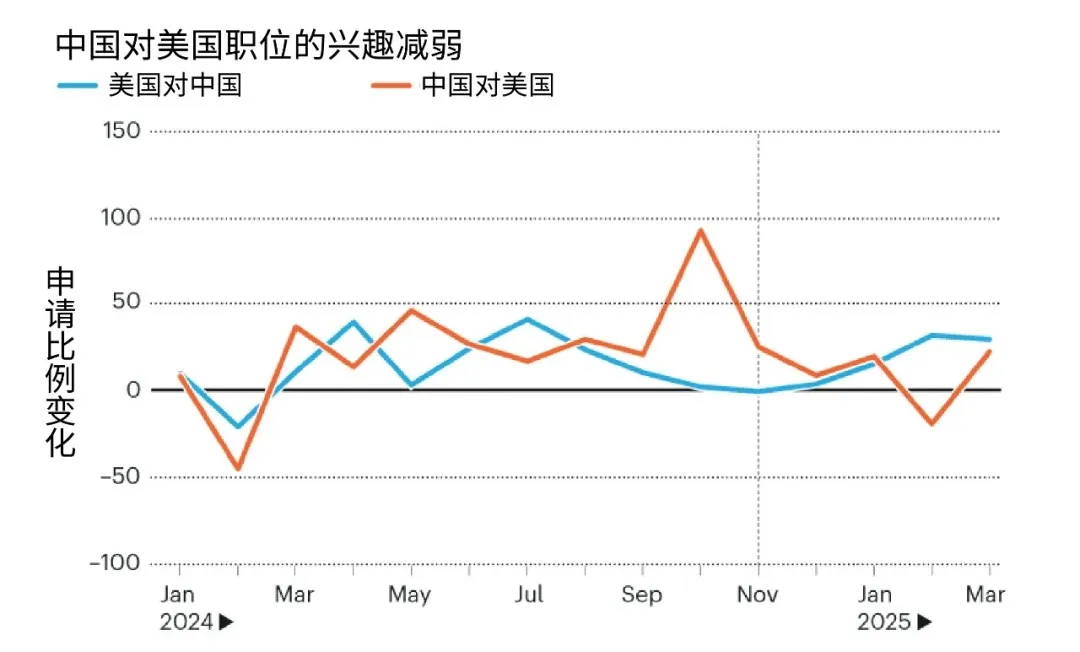

美国科学家离开的汹涌潮流呼啸而来,中国是其中不容忽视的流向。今年第一季度,与去年同期相比,美国本土用户浏览Nature旗下平台上中国职位广告的数量增长了30%,申请数量增长了20%。

美国研究人员对中国关注增长

从现实来看,美国流失的另一头,中国其实早已成为引力强大的磁场,持续吸引着人才。

今年2月,中国科学技术大学地球和空间科学学院官网更新后显示,原任美国莱斯大学终身教授的钮凤林已回国担任中国科学技术大学地球和空间科学学院杰出讲席教授;

著名生物统计学者、曾任美国艾默里大学教授的胡懿娟加盟母校北京大学,任博雅特聘教授、公共卫生学院生物统计系教授、北京大学北京国际数学研究中心教授;

同样在近期回归北大的,还有原哥伦比亚大学助理教授刘默雷和核物理学家刘畅,刘默雷已任北京大学公共卫生学院、北京国际数学研究中心双聘研究员兼助理教授,刘畅则担任物理学院重离子物理研究所助理教授;

而据《南华早报》消息,美国顶尖AI学者、微软研究院纽约实验室的高级研究员兰姆(Alex Lamb),将于今年秋季学期加入清华大学新成立的人工智能学院,担任助理教授。

枝繁叶茂的梧桐树

“在深圳这片充满活力和创新的土地上,与大家一起共同打造全球科技中心、实现更多的科学梦想是我未来几年的奋斗目标。我已经准备好在深圳开启新的研究之旅,迫不及待想尽快投入到工作中。”在聘任仪式上,利伯的兴奋溢于言表。选择来到中国,是利伯深思熟虑后的结果。

已经回到北大的胡懿娟也在一次访谈中提及,“北京大学北京国际数学研究中心是一个极高的平台,在全国数学相关领域中具有引领作用。能够在这里与众多著名数学家共事,我深感荣幸。BICMR的管理理念开放、自由,几乎没有限制,让人充满干劲。”

胡懿娟

在中国开展科研工作是这些科学家的理性选择,国内的科研环境才是改变这杆天平上的加注砝码。

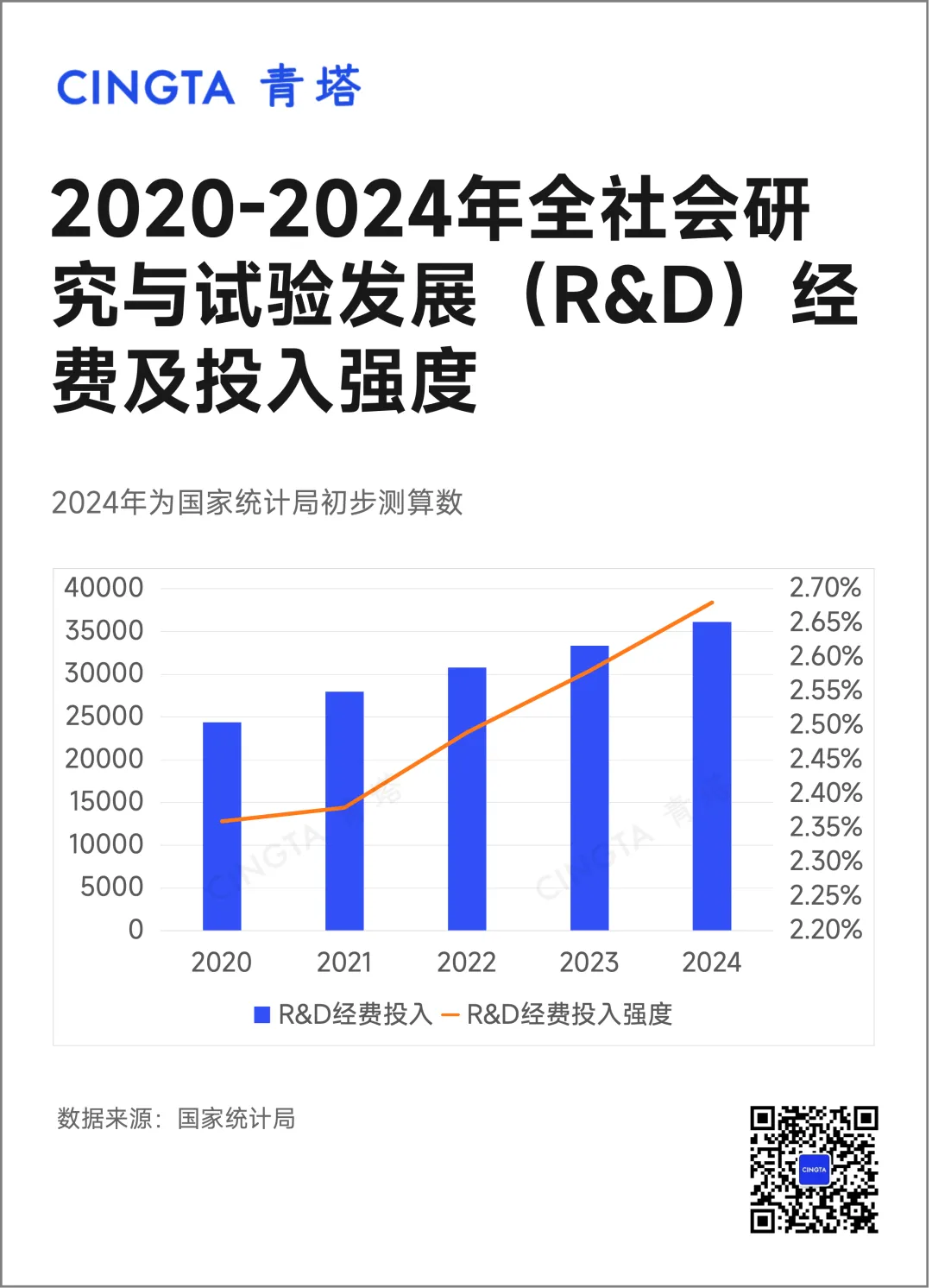

据国家统计局测算,2024年我国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入超过3.6万亿元,比上年增长8.3%;研究与试验发展(R&D)经费投入强度达到2.68%,比上年提高0.10个百分点。其中,基础研究经费为2497亿元,增长10.5%。研发投入强度稳步增长。

而研究与试验发展经费(R&D)的规模和强度指标,正反映着一个国家的科技实力和核心竞争力。

与此同时,国内许多城市对于引进海外人才提供了政策支持。以天津为例,天津对外国青年科技人才,予以办理外国高端人才A类工作许可,新引进海外高层次人才可申报留学人员回国创业启动支持计划,按类别给予海外高层次引进人才一次性资助30-100万。

留学生的归国趋势同样验证着我国越来越强大的引力。教育部数据显示,十八大以来,我国留学回国人数有明显增长趋势,86%以上留学人员选择回国发展。北京截至2024年,归国留学人员数量已达122.85万人,其中以硕士及博士为主,归国留学人员则主要从事人工智能、医药健康等新质生产力或新兴产业领域。

中国这片土地生机勃勃,蕴藏着无限的可能,在这里,科学家种下的种子,终将绵延成一片森林。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414