金属氢是高压科学中的一个焦点问题,它与室温超导和高效能源息息相关,其相关研究备受科学界的关注。近日,由北京高压科学研究中心(简称高科)的毛河光院士、吉诚研究员团队与来自国内外诸多科研院校的科学家合作,在全球领先的科研设备平台上针对金属氢的研究,开发出了基于同步辐射纳米X射线束的先进超高压晶体学技术。他们通过对氢高压相的晶体结构的测量提供了氢在金属化的路径上发生聚合的实验证据,为理解氢的金属化提供了新的思路,亦为直接测量金属氢的晶体结构提供了可靠的实验手段。

相关成果以“Ultrahigh-pressure crystallographic passage towards metallic hydrogen”为题发表于《自然》,是继2019年该团队于《自然》杂志发表氢的晶体学实验测量的再次突破。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08936-w

作为元素周期表的第一号元素,氢是一个神奇的元素。它在宇宙形成初始就存在并且在宇宙中含量最丰富,它具有最简单的原子结构和电子结构,对它的研究也推动了量子力学的发展。氢通常情况下以我们熟知的气体形式存在,然而在高压下,氢会结晶成不同结构的固体。在超过地心压力(三百六十万个大气压)的条件下,理论预测氢将变成神奇的金属:既是具有室温超导特性的新颖凝聚态,又可以是极端含能的材料和氢聚变的理想原料。然而,放眼全球,金属氢的合成和实验表征仍是世界性的科学难题。因此,金属氢被誉为高压物理的圣杯,也是世界顶尖高压科学团队争相攻克的目标。

吉诚研究员带领高科中心及上海前瞻物质科学研究院的研究团队与上海光源、德国电子同步加速器研究所(DESY)、瑞典隆德大学的MAX IV同步辐射光源、及美国先进光子源等多个同步辐射大科学装置的科学家合作,开发了超高压同步辐射X射线纳米单晶衍射技术,最终获取了氢在两百万大气压以上的高压相的单晶衍射数据,揭示了氢从简单的六方密堆积结构向具有聚合形态的氢的高压结构的变化过程,在氢进入第IV相之后,晶胞扩大了6倍,且结构对称性降低。

“这项工作的实验部分是个艰巨的技术攻坚,我们从2013年开始做这个项目,用了第一个6年突破了采集微弱信号的屏障,又花了6年时间实现对氢的复杂晶体结构的校验。这些实验突破固然离不开我们的坚持,更离不开国内外优秀的同步辐射团队的紧密合作与支持。”吉诚研究员说到。

全球首个第四代同步辐射光源MAX IV(左,来源:Johan Persson)及氢在超高压下的单晶衍射数据(右,由论文原图1f改编)

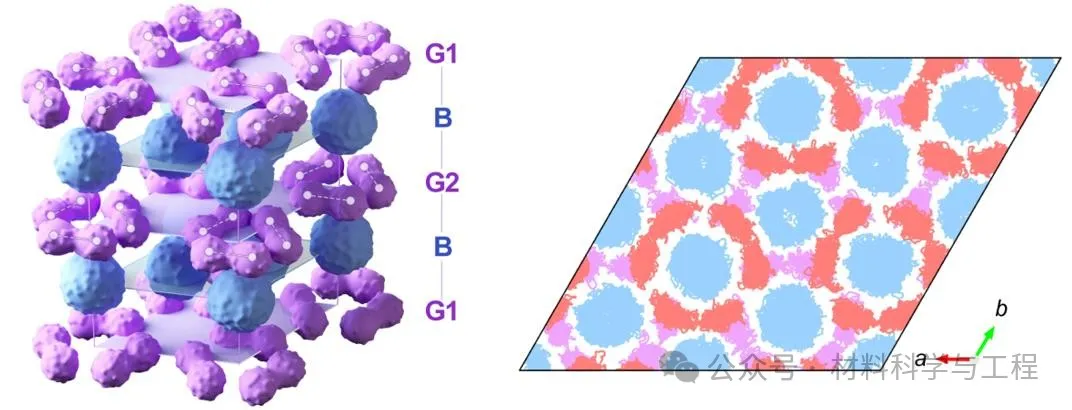

为了更深入地理解实验所观测到的晶体结构的变化,吉林大学马琰铭院士(新任浙江大学校长)团队的刘寒雨教授主持了对结构模型的计算,通过采用先进的计算方法,最终确定了在高压下氢由原本六方密堆积的结构转变为一种混合层状结构,其中的一层氢具有类石墨烯的结构,氢分子由于分子间间距的减小出现某种程度的聚合。“这是一项非常重要的研究,对于进一步理解氢的高压结构以及对未来理论和实验协作探索金属氢的本质都具有重要的指导意义。”刘寒雨教授表示。

氢IV相的晶体结构示意图(左)及对该结构的路径积分分子动力学模拟(右)。由论文原图3a和3b改编。

利用晶体学方法直接证明氢在高压下形成聚合形态,对于理解氢的金属化有十分重要的意义。金属氢最早被诺贝尔物理学奖得主尤金·维格纳预测,基于当时的科学认识,金属氢被认为将形成一种类似于碱金属的体心立方结构。随着理论计算水平的不断提升,现代的计算结果揭示了更加复杂结构的可能性,并预测金属氢甚至可能是一种超导、超流的新的凝聚态。而目前发现氢分子在高压下发生聚合的事实预示着氢的金属化过程很可能并非一个解离的过程,而是氢分子在分子间相互作用不断增强的情况下逐步聚合的物理过程。最终,金属氢的奇异物性将被其独特的晶体结构决定,目前发展的实验和理论方法将有望在未来揭开金属氢晶体结构的神秘面纱。

“晶体结构测量在氢的金属化研究当中一直被认为是一项不可能完成的任务。我从上世纪80年代在美国开启这个课题,近40年的时间一方面在持续推进该研究,另一方面也见证了大科学装置的发展对于氢的晶体学研究的巨大推动。现在适逢中国大力发展最新一代同步辐射光源,借此时机冲击金属氢的研究并解决金属氢晶体结构的国际性难题,是留给中国科学家难得的历史机遇。”毛河光院士说。

该工作得到了国家自然科学基金项目12074014, U2230401, 52288102, 52090024 T2495233,科技部重点研发计划2023YFA1608902及 2022YFA1402301,以及上海市极端环境新材料重点实验室(22dz2260800),上海市科学技术委员会(22JC1410300)等项目的支持。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414