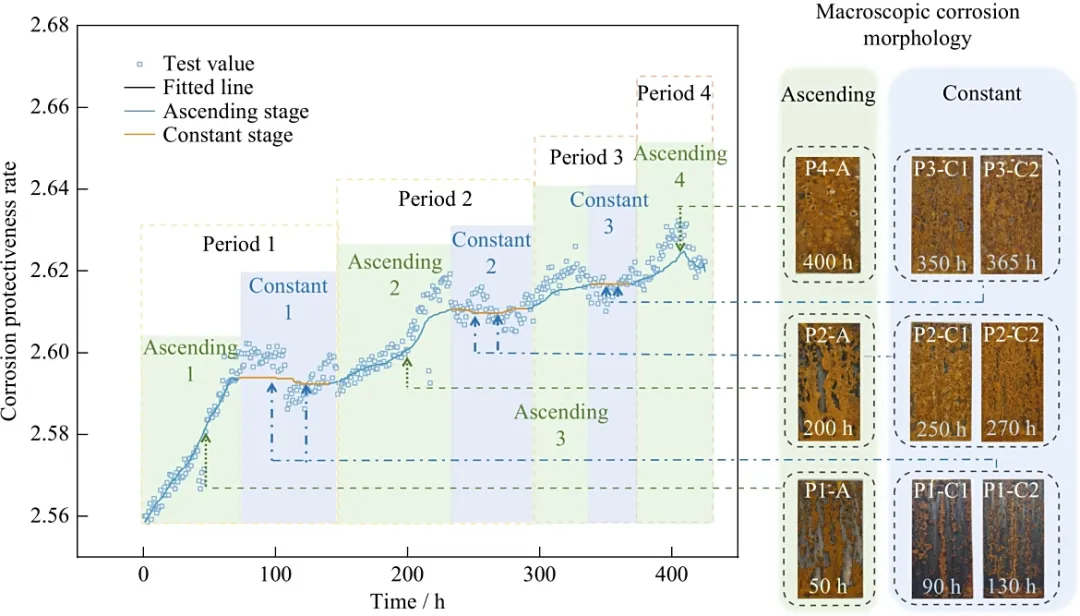

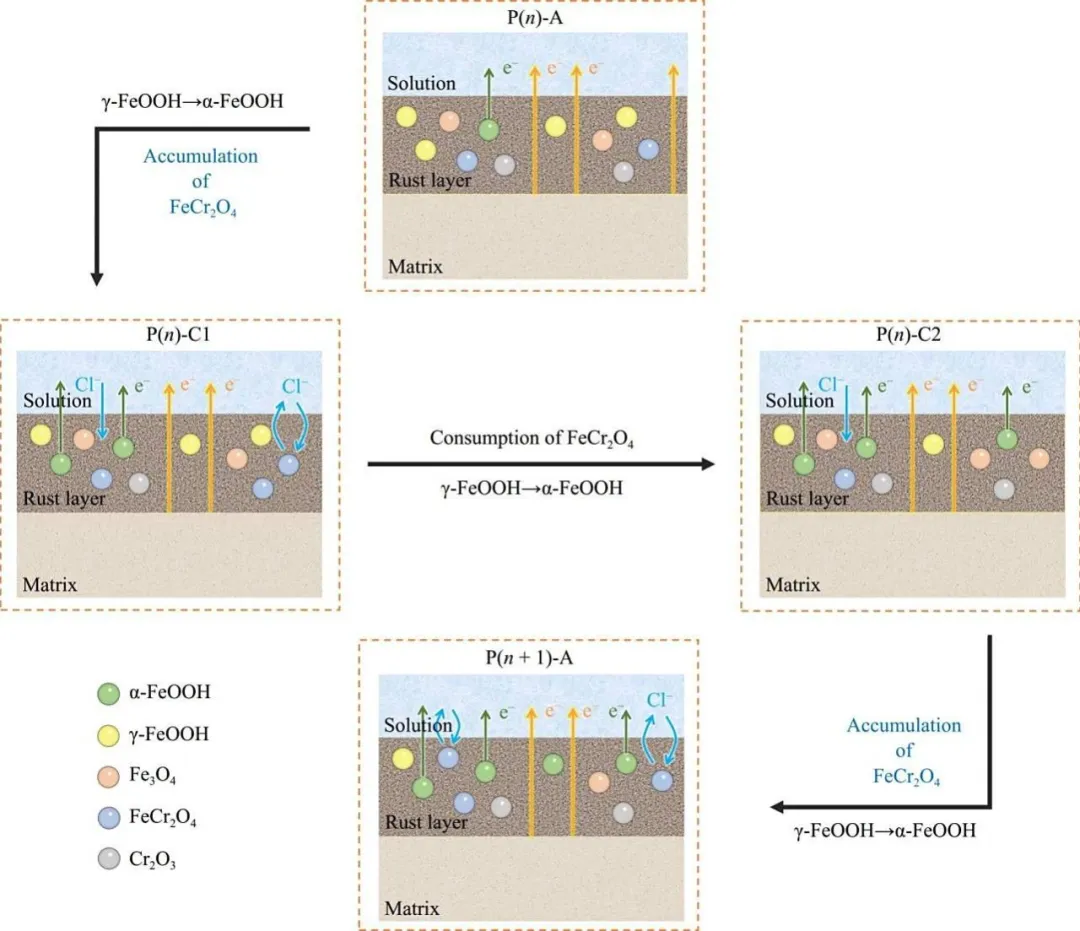

在海洋大气等复杂环境中服役的耐候钢,其腐蚀速率在很大程度上受限于其表面锈层的保护性。锈层不仅是金属与腐蚀介质之间的第一道防线,其微观结构与成分的演变也决定了材料的服役寿命和可靠性。 近日,北京科技大学材料腐蚀与防护数据中心的李晓刚教授团队在高铬含量桥梁耐候钢的腐蚀行为研究方面取得新进展,相关成果以题为“Exploring corrosion protection evolution of rust layer on high-Cr-content weathering bridge steel in simulated tropical marine atmosphere”的论文发表,系统揭示了热带海洋性大气环境中高Cr钢锈层的非线性演化规律及其微观机制。 探究高铬含量桥梁耐候钢在模拟热带海洋大气环境中锈层的腐蚀防护演变过程(点击题目直达原文) 史冰绡, 秦理智, 徐迪, 程学群 Bingxiao Shi, Lizhi Qin, Di Xu, Xuequn Cheng, Chao Liu, Guowei Yang, Feifan Xu, and Xiaogang Li, Exploring corrosion protection evolution of rust layer on high-Cr-content weathering bridge steel in simulated tropical marine atmosphere, Int. J. Miner. Metall. Mater., 32(2025), No. 8, pp. 1913-1928. 通过腐蚀传感器系统研究了高铬含量桥梁耐候钢的腐蚀特性。 利用优化的Pearson函数有效挖掘腐蚀潜在规律。 揭示锈层腐蚀防护性能的演化过程。 锈层的防护能力在“上升阶段”与“稳定阶段”间交替变化。 本研究聚焦于高铬含量桥梁耐候钢在热带海洋性大气环境下的锈层演化行为。长期以来,滨海环境中的Cl⁻侵蚀被认为是导致桥梁耐候钢服役早期失效的关键因素,而锈层的形成与演变过程在这一过程中扮演着核心角色。由于传统周期性试验存在离散性大、机制识别困难等问题,本研究提出融合“传感监测—多源数据挖掘—机理建模”的研究思路,从全周期角度揭示锈层演化规律与控制机制。 研究中,课题组基于自主构建的大气腐蚀监测平台,获取了材料在模拟典型热带海洋性大气中的长期腐蚀行为数据,并配合微观形貌表征、成分分析与数据驱动结合的方法,系统提取了锈层的演化特征。结果表明,锈层的防护性能并非线性增强,而是呈现出“上升—稳定”的周期性变化趋势,且这种趋势与锈层中关键相组分的生成密切相关。 进一步通过XRD与XPS等手段联合分析发现,Cr元素在锈层中促进了FeCr2O4的析出,且该物相在锈层—基体界面形成了阻挡Cl⁻扩散的界面层结构,有效抑制Cl⁻向基体迁移,从而增强锈层的稳定性。值得注意的是,该阻隔机制在腐蚀中后期依然能维持锈层的保护性能,显著延缓材料失效进程。 本研究不仅建立了高Cr耐候钢锈层演化的完整知识链条,而且为后续开展基于腐蚀环境响应行为的合金成分优化提供了可量化依据。研究成果有望在智能设计、寿命评估及滨海桥梁耐蚀材料工程应用等方面发挥重要指导作用。 图文解析 图1 高cr桥梁耐候钢的腐蚀防护率-时间拟合曲线及其对应的宏观腐蚀形貌 P(n)-A表示第n阶段的上升期(n = 1或2),P(n)-C1和P(n)-C2表示第n阶段的稳定期(n = 1或2) 北京科技大学国家材料腐蚀与防护科学数据中心长期以来开展材料环境腐蚀试验观测、数据积累、数据共享、环境适应性研究工作。国家材料腐蚀与防护科学数据中心在科技部支持下,由北京科技大学牵头,联合民口部门和国防部门共同建设运行。重点围绕国家重大工程建设以及战略性新型产业发展,以及“一带一路”、“2025先进制造”、“海洋战略”、“载人航天”、“互联网+”等国家重大科技和经济发展需要,构建了由30余个国家野外试验站和分布式腐蚀大数据观测试验站点构成的长期的国家级材料环境腐蚀和防护数据生产积累平台体系;建立了由47项行业团体标准和28项规范构成的环境腐蚀试验与评价技术新体系,发明了系列化的基于室内外相关性的室内腐蚀加速试验谱技术与新装备;持续开展了黑色金属、有色金属、建筑材料、涂镀层材料及高分子材料等5大类,600余种材料,最长达35年的野外试验数据和连续观测数据。建成了我国数据量最大、内容最丰富的材料腐蚀数据库和数据共享平台——“国家材料腐蚀与防护科学数据中心”,该平台一直是腐蚀与防护领域最重要的专业数据公益性共享门户网站,年访问量超过50万,每年为上千家单位提供试验和数据服务。共享对象涵盖了钢铁、机械、航空、航天、兵器、船舶、石油、石化、水利、电力、电子、金融、铁路和交通等众多涉及材料的行业以及科研院所、高等院校、政府和国防部门等;出版了国内外首部“材料腐蚀信息学”专著,并以“share corrosion data”为主题在《nature》期刊发表了评述性研究论文,系统提出了“腐蚀大数据”概念及其理论框架与技术模式。 经过多年的运行服务,国家材料腐蚀与防护科学数据中心建立了完善的运行服务机制,稳定了一支由28名长期从事数据资源整合共享和400余名材料环境腐蚀数据积累技术人员组成的专职化平台运行服务团队。 近年来,平台承担了几乎所有涉及到材料及装备自然环境腐蚀研究相关课题的野外试验及数据获取任务,持续为“大型飞机”、“载人航天与探月工程”等国家重大专项以及“973”、自然科学基金等百余项科研项目提供数据支撑;通过长期系统的材料土壤环境腐蚀试验与数据积累,为“三峡工程”、“西气东输”、“南水北调”等国家重大工程建设及运行维护提供重要支撑;大气环境腐蚀数据在“大飞机”、“天宫一号”、“天宫二号”、“高速铁路”、“国家电网”以及武器装备等领域关键材料选材及寿命评价作出了重大贡献;材料海洋环境腐蚀数据与防护技术,在“潜艇”、“辽宁舰”、“舰载机”以及30余座海洋大型石油平台和“201铺管船”等重大装备中获得直接应用。以上工程应用产生了重大经济和社会效益,相关研究成果分别获得2009年度和2016年度国家科技进步二等奖。 平台开展的野外试验研究及数据积累在国际上产生了重要的影响,为包括“中马友谊大桥”等海外重大工程建设作出了重要贡献,2015年,平台获得美国国际腐蚀工程师协会(NACE)颁发的杰出机构奖,这是表彰世界腐蚀研究团队的最高国际大奖。 国家材料腐蚀与防护科学数据中心是一个团结、友爱、和谐的大家庭,现在读博士研究生92名,在读硕士研究生124名。已毕业博士、硕士研究生千余人。研究室各种设备投资超过1500万元,材料腐蚀实验及检测设备齐全。梯队拥有扫描电镜,原子力显微镜,微区电化学工作站,3D共聚焦体视显微镜,盐雾箱,紫外老化箱,干湿周浸及土壤加速试验箱,疲劳、高压及慢拉升试验机,多种高压腐蚀试验设备等大型试验及检测设备。

, 刘超, 杨国威, 许斐范, 李晓刚

https://doi.org/10.1007/s12613-024-3069-3

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414