镁合金是最轻的结构金属材料,在航空航天和汽车工业中具有广阔的应用前景。但镁合金的高宏观腐蚀速率和严重的非均匀腐蚀限制了其应用。镁合金的腐蚀不仅发生在表面,还会随时间三维演化,而现有研究主要关注其对二维静态表面腐蚀的影响,忽略了腐蚀行为从表面到内部的演化,因此直接非破坏性地获取三维晶体取向和腐蚀形貌至关重要。

近日,哈尔滨工业大学李洋教授和徐超教授团队联合中科院合肥物质研究院强磁场科学中心等单位研究了晶体取向对Mg-0.6Al-0.2Ca-0.3Mn(AXM)合金在3.5wt.% NaCl溶液中腐蚀行为的影响,揭示了晶体取向在控制局部腐蚀行为中的关键作用,为通过调控晶体取向分布提升镁合金耐腐蚀性提供了理论依据,这项研究结果以“How crystallographic orientation affects aqueous corrosion of dilute Mg-alloys”被发表在国际期刊《Corrosion Science》上。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.113151

【核心内容】

这项研究中发现AXM合金中沿基面取向的晶粒更容易出现局部腐蚀,合金在3.5wt.% NaCl溶液中刚开始在表面扩展腐蚀,而且会先朝着相邻的近基面取向晶粒蔓延。随着浸泡时间的增加,合金中基面取向晶粒的表面会形成疏松多孔的腐蚀产物膜,这会让镁合金的腐蚀不仅往深处发展,还会向周围相同取向的晶粒扩散,阐明了晶体取向在调控镁合金局部腐蚀行为中起到了关键的作用,为后续通过优化晶体取向分布来增强AXM镁合金的耐腐蚀性提供了重要的理论支撑。

【研究方法】

作者在该实验中使用SEM、EBSD和TEM技术观察了AXM合金的微观结构,并通过在3.5wt.% NaCl溶液中对样品开展浸泡试验和电化学测试来评估AXM合金的腐蚀性能。结合原位光学显微镜和FIB-TEM技术观察腐蚀形貌,利用Lab-DCT和准原位CT进行3D腐蚀观测,并通过AFM(KPFM模式)分析晶粒表面的电位差。

【研究成果】

① 确定腐蚀行为与晶体取向的关系

研究发现,AXM 合金的腐蚀情况和晶体取向关系很大。那些沿基面排列的晶体平面,在第二相粒子与非基面取向平面形成的电偶作用下,更容易出现局部腐蚀,而且这种腐蚀还会朝着附近同样是基面取向的平面蔓延开来。

AXM合金腐蚀扩展的表面观察

腐蚀监测过程中的OM图像

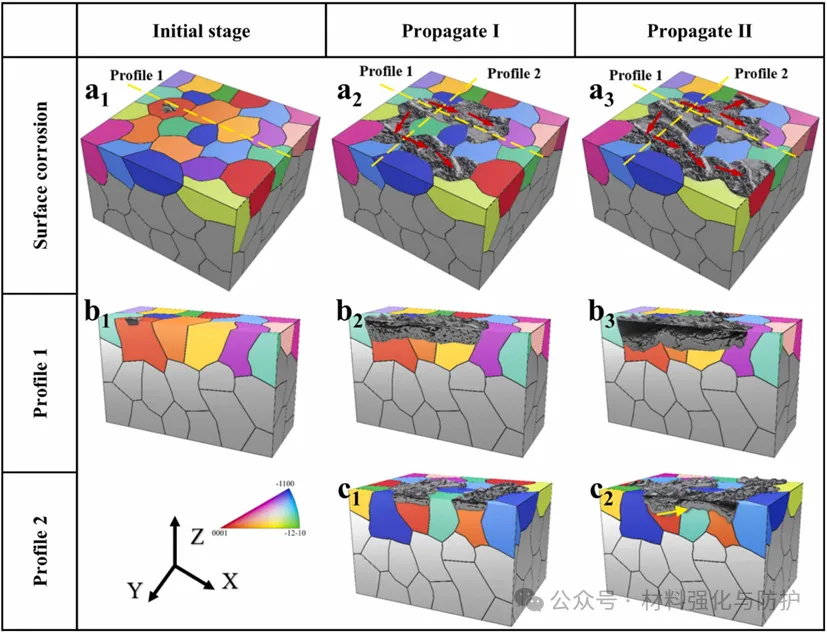

② 不同阶段的腐蚀特点

样品的早期腐蚀主要在其表面进行,基面取向晶粒的腐蚀比例更大且腐蚀深度更深,会形成多孔的腐蚀产物。在经过长期浸泡后,由于丝状腐蚀形成疏松多孔腐蚀产物膜,腐蚀会在基面取向晶粒的深度方向传播并向周围具有相似取向的晶粒横向扩展。

相邻晶粒的表面电位分析

AXM在3.5wt.% NaCl溶液中的腐蚀演变示意图

③ 腐蚀程度与晶体取向关联

长期浸泡后基面取向晶粒的腐蚀体积分数明显更高且发生严重局部深度腐蚀的晶粒主要为该取向。当基面取向晶粒内的三维腐蚀传播路径与非基面取向晶粒的晶界相交时,腐蚀会在一定程度上延伸到非基面取向晶粒的深度方向。

G4/G10界面的腐蚀形态和产物分析

三维表面腐蚀形貌随浸泡时间的演变

腐蚀形态随时间变化的深度方向切片

【总结与展望】

这项研究明确了晶体取向在调控局部腐蚀中的核心作用,为通过优化晶体取向分布或调整(0001)晶面间距来提升镁合金耐腐蚀性提供了直接理论依据,可通过优化晶体取向分布,或修改(0001)平面的晶面间距来减轻腐蚀沿(0001)晶面的优先传播。未来研究可进一步研究不同镁合金体系,探索晶体取向与合金元素及加工工艺的协同调控机制,推动该理论在实际工程中的应用。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414