在航天航空、汽车等领域,对于轻量化材料一直有着极高的需求,金属镁因为其六方密排结构导致塑性差、强度低,但其较低的密度是良好的轻量化合金基体材料选项之一,在力学性能上也可通过合金化、细晶强化或异质结构策略加以改善,因此镁合金是具有高比强度的优质轻量化合金材料。但在工业推广方面,镁合金仍然面临着一大问题,即在力学性能的进一步优化上长期受限于“强度–塑性”的互斥瓶颈,这一问题并非是镁合金独有的,在很多合金体系里,强度和塑性二选一进行优化是很常见的情况,很多时候研究人员们只能选择牺牲较为富足的某一种性能,以此去提升另一种性能,但这种方法优化出的材料有些时候只能“定制使用”,应用上的普适性会被限制。

为突破镁合金优化时强塑性之间的限制,实现强塑性协同提升,重庆大学陈先华教授团队聚焦这一问题开展系统性研究,并将成果在《Journal of Materials Science & Technology》期刊上发表,该研究通过一种简单有效的双重预压(Double Pre-Compression,DPC)工艺,能够可控地在挤压态的ZT40(Mg-4Zn-0.5Sn,wt.%)合金中引入多尺度晶体缺陷结构,并以此实现强度与塑性的同步提升。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.07.009

【核心内容】

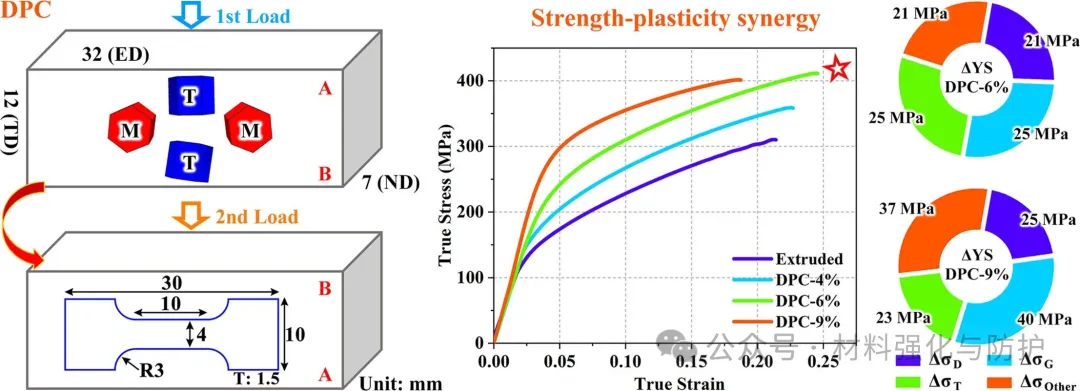

该研究通过在横向方向上连续施加两次等量预压缩,诱导材料中大量{10-12}孪晶、<a>、<c>及<c+a>型位错,在强度方面通过晶粒细化、孪晶强化、位错强化和异质变形诱导(HDI)强化等机制提高合金的强度。在塑性方面构建的多尺度的晶体缺陷结构有效协调了不同取向晶粒之间的塑性流动。大量<c>与<c+a>位错滑移在后续变形中有助于沿c轴方向的协调变形,从而提高材料的均匀塑性。DPC-6%状态的合金屈服强度提升至206MPa,延伸率提高至28%。

图形摘要

【研究方法】

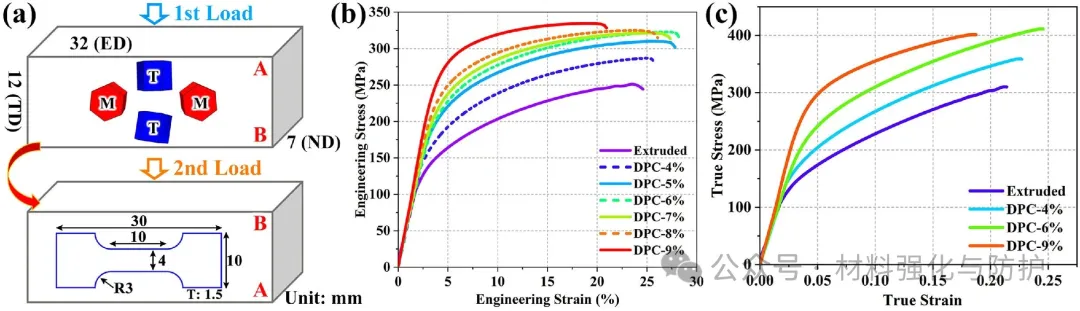

铸态ZT40合金在挤压前在350 ℃下均匀化处理20h,随后以16:1的挤压比,在260℃下挤出。在通用试验机上沿TD进行第一次压缩,然后将试样翻转进行第二次压缩,变形量相同,且第一次和第二次压缩的时间间隔约为1min,压缩的初始应变速率为0.003s-1。不同变形量的DPC试样命名方法举例为:DPC-4%(每次压缩变形4%),通过沿横向施加两次等量压缩变形,引入大量孪晶、位错与应变异质区等多尺度晶体缺陷。

【研究成果】

① 微观组织演化

挤压合金由尺寸均匀的等轴晶粒组成,挤压合金表现出典型的<0001>//ND织构,大多数晶界取向偏差小于45°,DPC引入大量{10-12}孪晶并细化基体晶粒,DPC-6%时孪晶界占比高达62%,随着DPC变形量提升,孪晶进一步拓展甚至替代部分母晶。

不同DPC处理态下合金的EBSD图与晶粒取向分布演变

② 强化机制量化分析

拉伸结果显示,DPC-6%处理后合金的屈服强度提升了81%,延伸率提升了17%,实现力学性能的协同提升。研究综合考虑异质变形诱导(HDI)强化等强化机制,其中在DPC-6%样品中HDI强化机制贡献了21MPa的强度,而DPC-9%样品中HDI带来的提升更高,达到了37MPa。

各强化机制对屈服强度提高的定量贡献

③ 位错行为分析

TEM观察显示,DPC诱导大量<a>、<c>和<c+a>位错,不仅提供林位错(forest dislocation)强化,还能在后续拉伸过程中协调c轴变形,显著促进均匀塑性变形。拉伸后样品中位错密度进一步增加,孪晶区也可观察到堆垛层错,为强塑协同奠定微观基础。

DPC-6%样品及其拉伸后内部位错类型的TEM表征

【总结与展望】

该研究团队通过DPC实现了挤压ZT40合金优异的强度塑性协同,在不同DPC的变形量中,DPC-6%合金实现了强度和塑性的最佳组合,与挤压合金相比,屈服强度提高81%,延伸率提高17%,DPC-9%合金的屈服强度是挤压合金的两倍多,而EL仅略有下降。同时DPC工艺操作简便、效果显著,较其他复杂或高成本的预处理技术更适合工业应用。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414