香港城大朱宗龙教授,三年3篇Science之后,最新成果登上Nature Photonics!

2025-07-22 16:49:22

作者:本网发布 来源:高分子科学前沿

分享至:

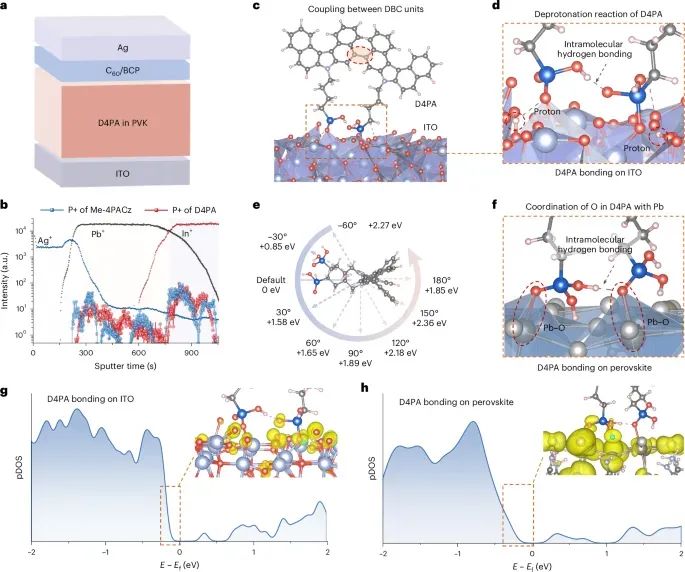

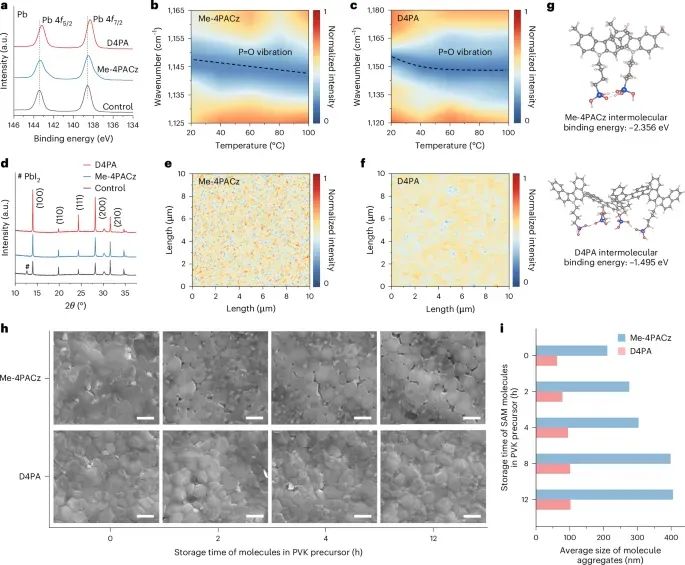

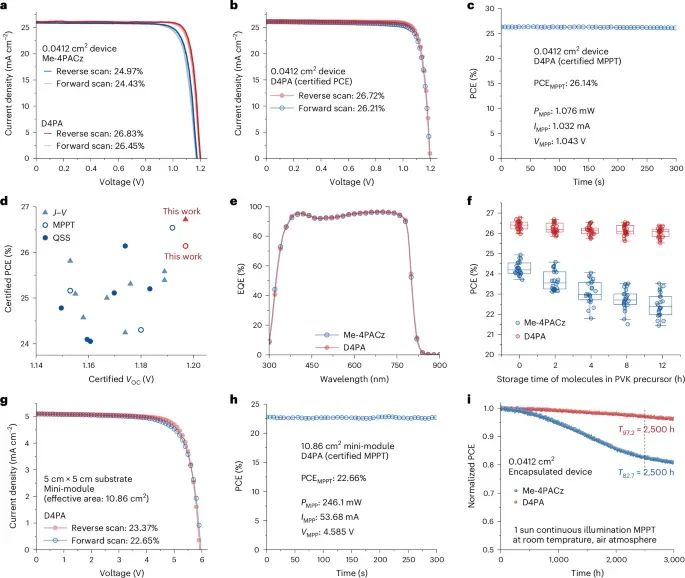

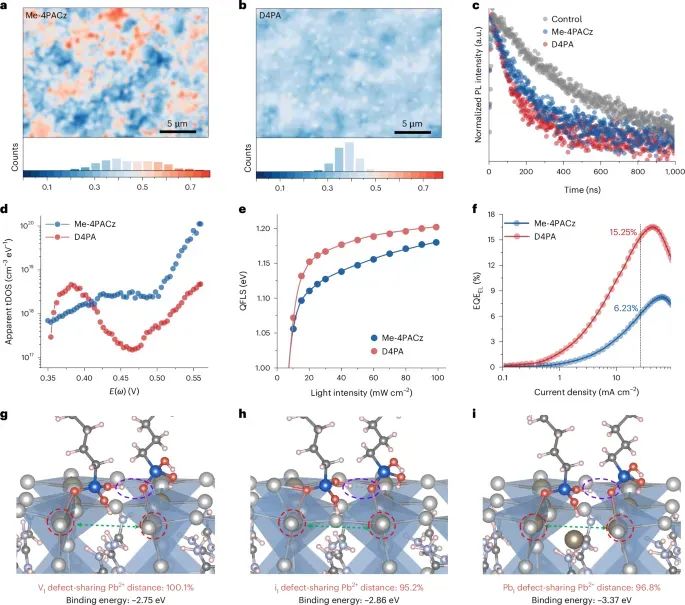

金属卤化物钙钛矿因卓越的光电特性而迅速提升了太阳能电池效率,但要逼近 Shockley–Queisser 极限仍受限于空穴选择性层(HSL)的均匀沉积与分子聚集问题。传统小分子 HSL(如 Me‑4PACz)在溶液工艺中易聚集,导致器件效率、可重复性与稳定性下降。行业急需能够在保持高黏附性的同时抑制分子团聚的新型有机空穴材料,以实现可规模化生产的高效钙钛矿电池。鉴于此,香港城市大学朱宗龙教授, 华中科技大学李忠安教授,香港城市大学曾晓成教授联合报道通过在钙钛矿成膜过程中协同沉积一种新型 p 型小分子 D4PA,其分子内 C–C 耦合不仅提供双位点锚定以强化界面电荷传输和缺陷钝化,还通过构象扭曲与位阻效应有效阻止分子聚集。小面积器件获得 26.72% 认证效率,10.86cm² 迷你组件亦达到 23.37% 效率;在最大功率点连续工作 2500h 后仍保持 97.2% 初始效率,展示了商业化连续工艺的可行性。相关研究成果以题为“High-efficiency perovskite solar cells enabled by suppressing intermolecular aggregation in hole-selective contacts”发表在最新一期《nature photonics》上。值得一提的是,这是朱宗龙教授自2022年以来,已发表三篇《Science》后,再发《nature photonics》。作者首先给出了 ITO/D4PA钙钛矿/C₆₀/BCP/Ag 反向结构示意(图1a);TOFSIMS 深剖表明 D4PA 由界面向体相均匀分布(图1b)。密度泛函计算显示,图1c、1d 中 D4PA 的双磷酸锚基在 ITO (111) 面形成 P–O–In 键长 2.29Å、结合能 −4.42eV,而在钙钛矿表面(图1f)则与 Pb²⁺ 协调。图1e 的半旋转能差证明分子内氢键仅在旋转角 <30° 时稳定,确保构象锁定并提供位阻。pDOS 分析(图1g、1h)显示磷氧对价带最大值有显著贡献,说明 2T 锚定促进界面电荷转移。整体来看,D4PA 同时实现了强黏附与防聚集双重功能。XPS(图2a)中 Pb 4f 峰向低束缚能移动表明 D4PA钙钛矿相互作用更强;温度依赖 FTIR(图2b、2c)显示 D4PA 的 P=O 振动在低温已完成红移,证明晶粒早期即形成稳定键合。XRD(图2d)峰强增强及峰面红外成像(图2e、2f)共同揭示 D4PA 促进膜内均匀分散并提高结晶度。DFT 计算(图2g)给出 D4PA 分子间结合能 −1.495eV,远弱于 Me4PACz 的 −2.356eV;DLS 结果(图2i)证实 12h 储存后前者颗粒仅由 62nm 增至 102nm,而后者从 211nm 增至 405nm,进一步印证位阻效应抑制聚集,为连续工艺延长“可加工窗口”。在 0.0412cm² 器件上,图3a 的 J–V 曲线显示 D4PA 反扫效率 26.83%,较 Me4PACz 提升 1.86pct;图3b 的认证曲线确认 PCE 为 26.72%,对应 VOC=1.197V、JSC=26.21mAcm⁻²、FF=85.17%。稳态功率跟踪(图3c)在 300s 内保持 26.14% 效率。图3f 进一步显示不同储存时间下 D4PA 墨水制备的器件效率仅下降 0.32%,而 Me4PACz 下降 1.81%,验证其工业友好性。刀片涂布的 10.86cm² 迷你组件(图3g、3h)实现 23.37% PCE 与 22.66% 认证 MPPT 效率;长期稳定性测试(图3i)中,D4PA 设备在空气中 1sun MPP 持续 2500h 后仍维持 97.2% 初始性能,优于对照组的 82.7%。激发光从 ITO 侧进入时,D4PA 薄膜的 PL 分布(图4b)均匀且整体强度降低,TRPL(图4c)载流子寿命缩短,说明空穴提取更快更均一。tDOS(图4d)显示 0.4–0.5V 深能级陷阱密度显著下降;QFLS光强曲线(图4e)下 D4PA 膜始终高于 Me4PACz,配合 15.25% 的 EQE_EL(图4f)反映界面非辐射复合被抑制。DFT 进一步揭示 D4PA 双位点锚定对 VI、i_I 与 Pb_I 缺陷区域(图4g–4i)具有 −2.75至 −3.37eV 的低结合能,且缺陷诱导态被完全钝化,为高 VOC 与低能损奠定基础。总的来说,分子内 C–C 耦合赋予的构象锁定与多位点锚定使 D4PA 同时实现了界面黏附增强、缺陷钝化与分子去聚集三重优势,在小面积器件中创造 26.72% 认证效率,并首次通过一步沉积在 10.86cm² 组件上取得 23.37% 的 PCE 与 2500h 的 MPP 稳定性。该策略为开发高效、可连续制备且长寿命的 p–i–n 钙钛矿太阳能电池提供了新路线,也为未来工业级大面积生产奠定了材料与工艺基础。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。