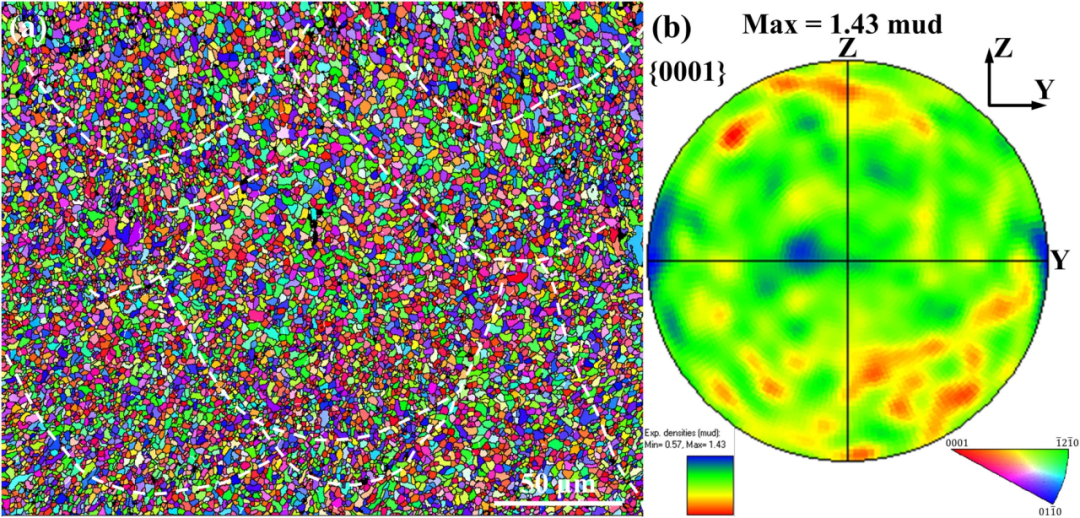

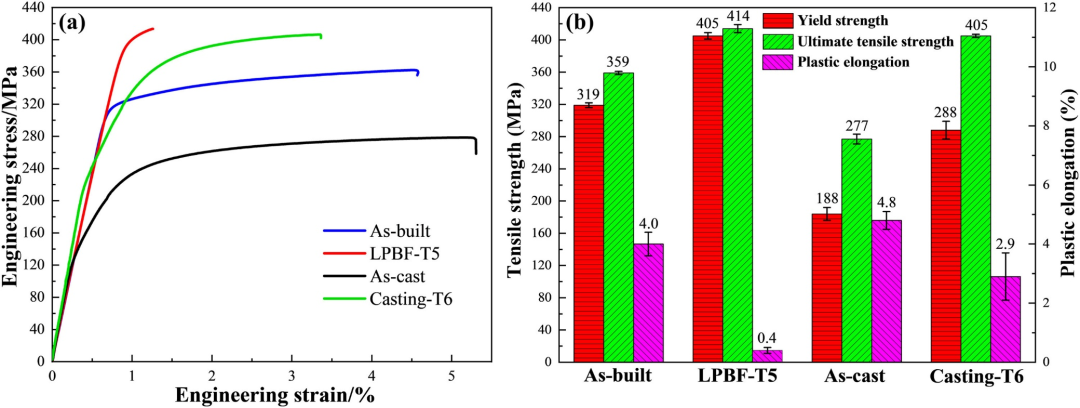

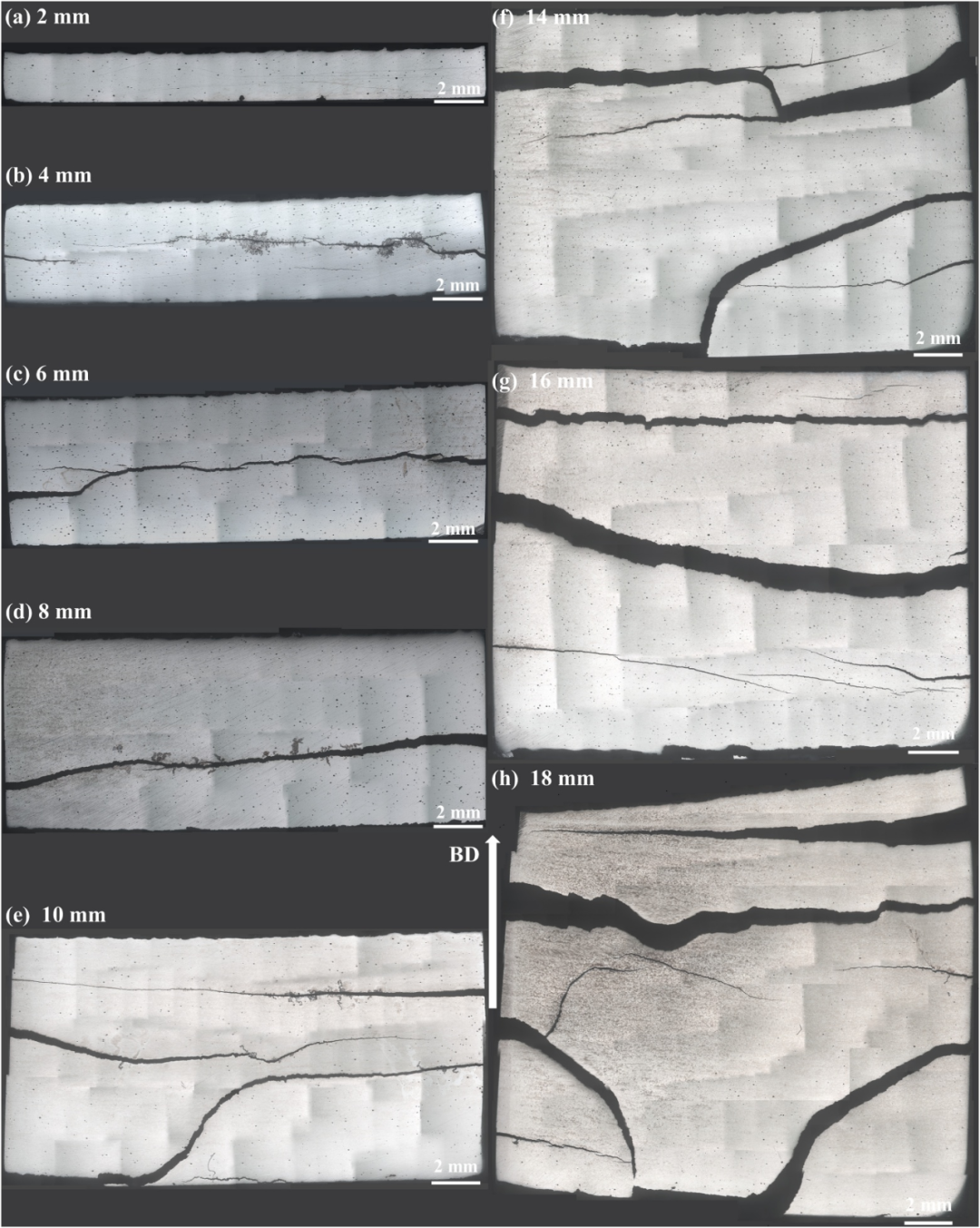

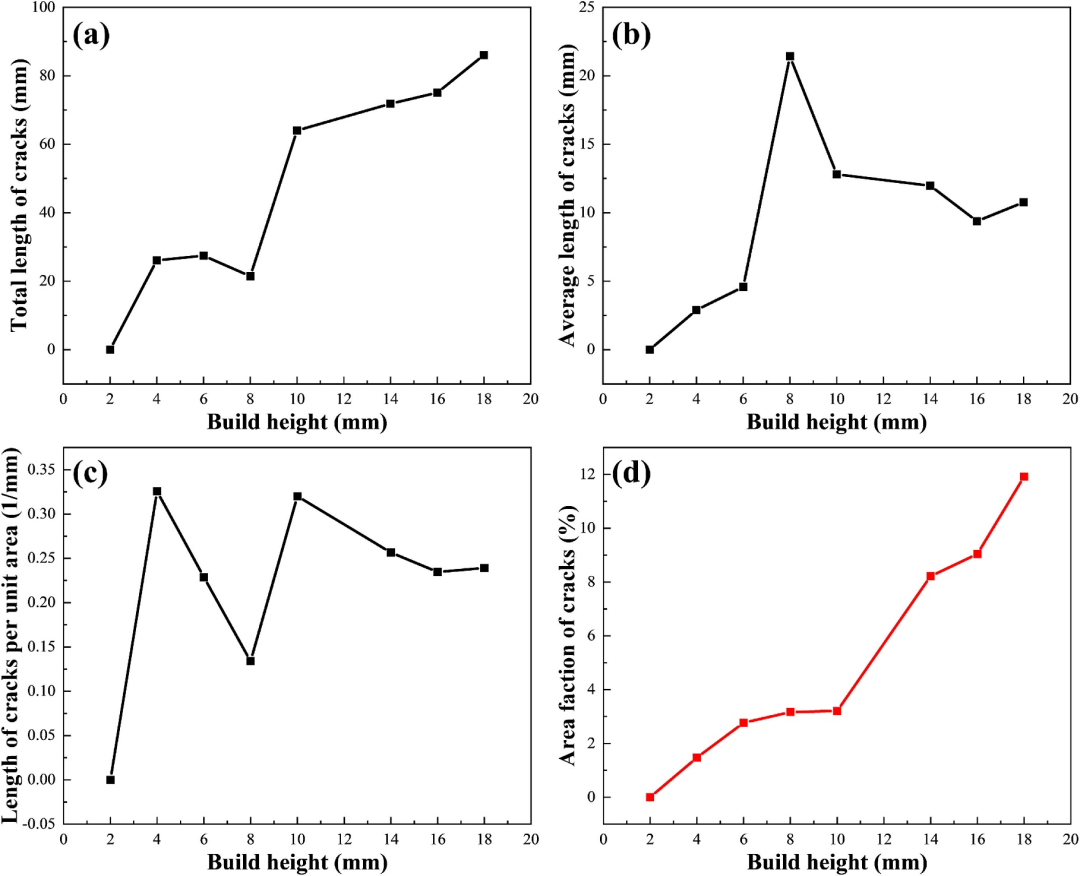

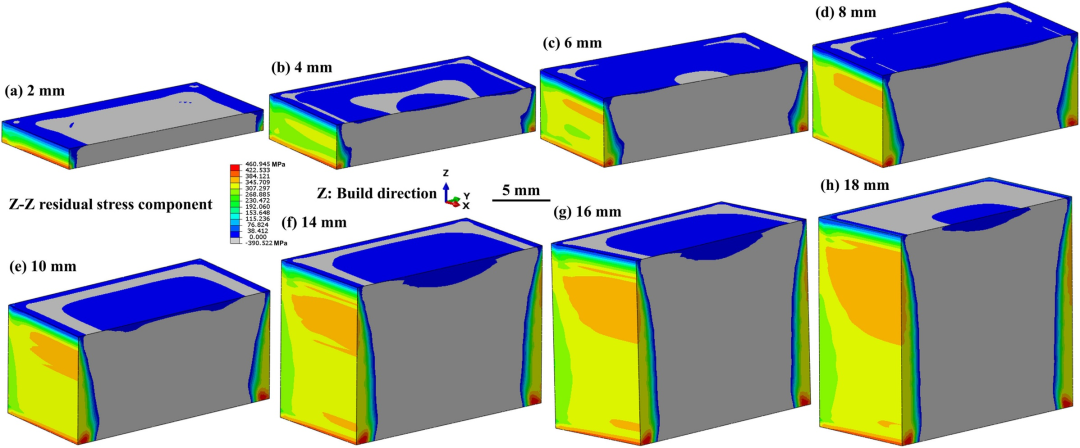

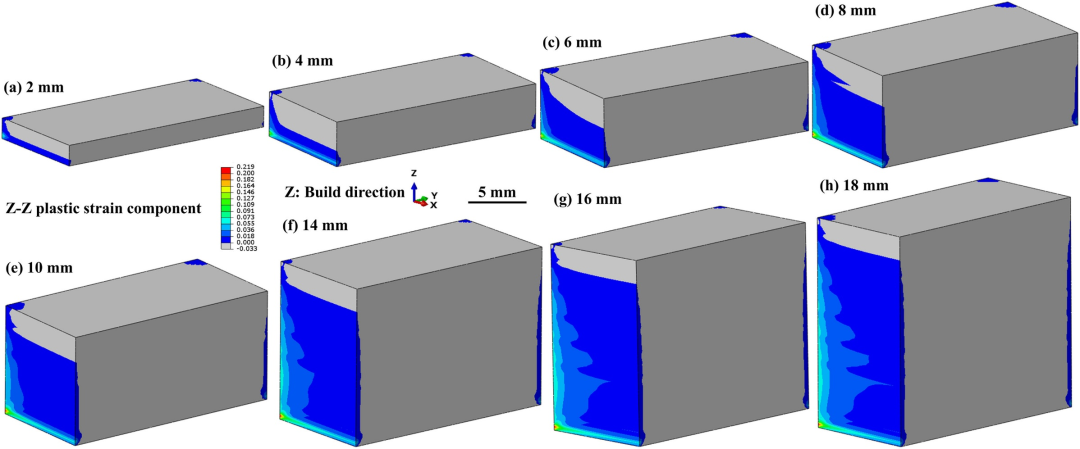

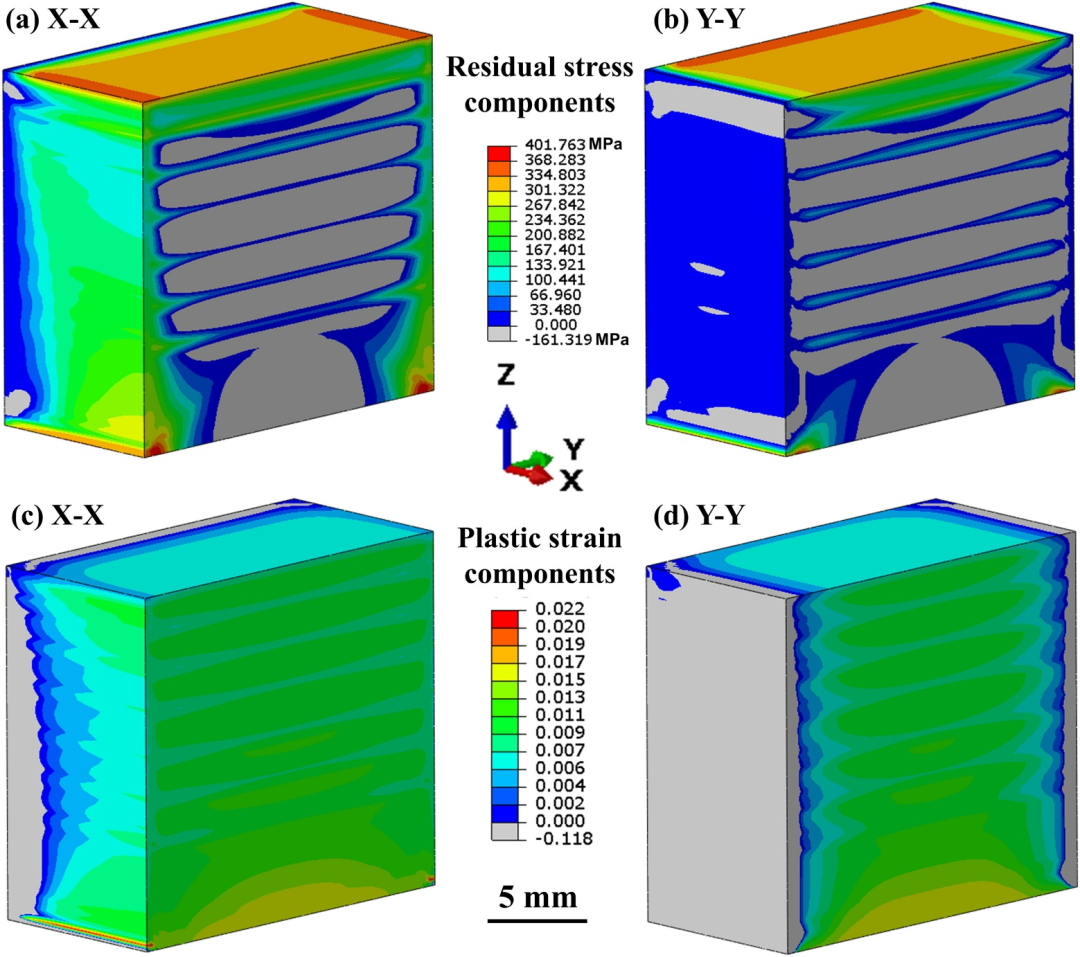

第一作者:邓庆琛 通讯作者:吴玉娟、闫文韬 通讯单位:上海交通大学、新加坡国立大学 DOI: 10.1016/j.jmst.2024.07.005 01 全文速览 本论文通过激光粉末床熔融(LPBF)制备了一种新型的高强度镁稀土合金:Mg-15Gd-1Zn-0.4Zr(wt.%, GZ151K)合金。尽管GZ151K合金实现了高强度,但它同时表现出明显的冷裂倾向。打印态GZ151K合金几乎完全由细小的等轴晶粒组成,平均晶粒尺寸仅为2.87 μm,随后的直接时效T5热处理诱导了密集的棱柱面β'时效相析出。因此,LPBF-T5态GZ151K合金表现出高屈服强度,达到405 MPa,超过了先前报道的所有通过LPBF制备的镁合金的屈服强度,甚至超过了其挤压-T5态合金。值得注意的是,打印高度为2 mm的GZ151K方块样品没有裂纹,而打印高度在4-18 mm之间的方块样品表现出严重的冷裂。热应力模拟还表明:随着打印高度的增加,冷裂倾向显著增加。打印态合金的高热应力和低塑性相结合,导致了高冷裂纹倾向。本研究为高强度镁合金LPBF过程中的复杂冷裂纹问题提供了新的思路,指出了在实现高强度和降低冷裂纹倾向之间取得关键平衡的重要性。 02 研究背景 增材制造(Additive Manufacturing, AM)技术,尤其是激光粉末床熔融(Laser Powder Bed Fusion, LPBF),已成为制造高性能、复杂形状金属构件的关键技术。镁(Mg)合金因其轻量化特性,在工程结构件中具有广阔的应用前景。因此,激光增材制造高性能复杂形状镁合金构件是同时实现材料轻量化和结构轻量化的有效技术。然而,LPBF制造的Mg合金构件在实际应用中面临诸多挑战,例如在制造过程中容易产生热应力累积,导致构件变形和开裂。这些问题严重影响了打印构件的性能和可靠性,限制了其在航空航天、国防等高端工程领域的应用。此外,目前关于LPBF制造高强度Mg-Gd系镁稀土合金的研究相对较少,尤其是在冷裂纹的形成机制和抑制方法方面,亟待深入探索。 03 本文亮点 (1)激光增材制造GZ151K合金中存在高强度和高冷裂敏感性的矛盾; (2)LPBF-T5态GZ151K合金展现出高屈服强度405 MPa,为增材制造镁合金最高值; (3)随着打印高度的增加,冷裂敏感性显著增大,且冷裂敏感性可通过裂纹的面积分数来定量评估。 04 图文解析 图1 LPBF打印态GZ151K合金EBSD表征结果 图2 LPBF和重力铸造GZ151K合金室温拉伸性能对比 图3 不同打印高度(2-18 mm)方块(横截面20×20 mm)样品的宏观开裂形貌 图4 冷裂敏感性定量评价指标:(a)裂纹总长度,(b)裂纹平均长度, (c)单位面积内裂纹长度,(d)裂纹面积分数 图5 不同打印高度样品Z方向残余应力分布的模拟结果 图6 不同打印高度样品Z方向残余应变分布的模拟结果 图7 打印高度18mm试样X和Y方向残余应力和应变分布的模拟结果 05 总结与展望 本文通过实验和模拟相结合,揭示了高强度镁稀土合金GZ151K在LPBF过程中冷裂纹的形成机制。未来的研究可聚焦探索激光能量密度、预热温度、扫描策略、支撑结构和合金成分等因素对LPBF制造Mg合金过程中冷裂纹行为的影响。通过优化这些参数,有望降低冷裂纹的敏感性,从而提高LPBF制造Mg合金部件的质量和可靠性。此外,进一步研究如何在保持高强度的同时提高材料的塑性,以增强其在复杂应力状态下的变形能力,也是未来研究的重要方向。 近年来,在丁文江院士的大力支持下,彭立明特聘教授/国家万人计划领军人才团队从2015年开始在国际上率先开展激光增材制造高强度Mg-Gd系镁稀土合金的研究,在增材制造专用粉末制备、成形工艺优化、热处理制度开发、组织性能调控、专用设备研制和工程样件成形等方面积累了大量的经验,开发了一系列激光增材制造专用高强度Mg-Gd系镁稀土合金,相比于其他镁合金(如AZ91D,WE43和ZK60等)强度显著提升,未来将推动我国激光增材制造高性能镁稀土合金轻量化构件的发展与应用。 06 作者介绍 邓庆琛,上海交通大学博士后/助理研究员,主持国家自然科学基金青年科学基金项目和中国博士后科学基金面上项目各1项,获得2024年度国家资助博士后研究人员计划B档资助,获评2024年中国材料研究学会科学技术奖--博士生创新奖、2023年度国际镁科学技术奖年度优秀学位论文奖、2023年上海市超级博士后和2023年上海交通大学优秀博士学位论文提名论文。2018年至今一直从事激光增材制造专用高性能镁稀土合金的研发工作,累计发表SCI论文25篇,其中一作10篇,授权中国发明专利4项,授权欧洲和美国PCT专利各1项。 吴玉娟,上海交通大学材料科学与工程学院研究员/博导,长期从事高性能镁合金的研发工作,尤其是新型高强韧铸造、变形、增材制造镁合金基础研究、合金开发和应用验证。主持国家重点研发计划项目课题和子课题、国家自然科学基金面上项目、装备预研教育部联合项目、中国博士后科学基金特别项目和面上项目、国际合作项目等20余项,获得2016年度上海市自然科学奖二等奖、2017年“全国有色金属标准化技术委员会金属及合金牌号注册证书” 、2018年“江苏省高层次创新创业人才引进计划科技副总” 、2019年上海交通大学“SMC-晨星优秀青年学者奖励计划”-A类计划。 在《Acta Materialia》、《Scripta materialia》、《Additive Manufacturing》等国际期刊上发表 SCI/EI论文155篇(第一/通讯作者83篇),申请中国发明专利32件(授权28件),授权欧洲和美国 PCT 专利各1项。 目前,担任全国镁合金青年学术委员会副秘书长、中国稀土学会第七届理事会专家库专家、镁合金国际杂志《Journal of Magnesium and Alloys》主任编委、《精密成形工程》通讯编辑等。 彭立明,上海交通大学材料科学与工程学院特聘教授、博士生导师,上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任,轻合金研究所所长/党支部书记,金属基复合材料国家重点实验室副主任,国家高层次人才特殊支持计划(“万人计划”)科技创新领军人才、第12届中国青年科技奖获得者,担任国家重点研发计划首席科学家(2016-今)、中国铸造协会(AFC)压铸分会副事长(2019-今)、世界铸造组织压铸委员会(WFO-DC)主席(2019-今)、中国材料研究学会增材制造委员会副主任(2023-今)、全国模具标准委员会压铸模分标会副主任(2020-今)等学术兼职,入选科技部创新人才推进计划创新领军人才(2017年)、教育部新世纪优秀人才(2011年)和上海市优秀学术带头人获得者(2014年)等。致力于高强度铸造镁合金/铝合金成分设计及组织控制;轻合金液态精密成型与特种加工技术;氢致变色镁基功能薄膜材料与器件等研究。获得国家及省部级科研奖励12 项(其中第一完成人3项),发表论文400余篇(Scopus总引用超8000次,H index=38),获得授权专利40余项。 闫文韬,博士,2018年加入新加坡国立大学(NUS)机械工程系任助理教授,现任长聘副教授,同时担任Additive Manufacturing期刊的Senior Editor及International Journal of Machine Tools and Manufacture编委。在十余项国家级项目的资助支持下,研究团队现有20余名学生,专注于增材制造的多尺度多物理建模、实验研究和数据分析。2022年,团队在NIST AM-Bench仿真挑战赛中拔得头筹,在25项比赛中获得了9个奖项(总共颁发了40个奖项)。闫教授已在Nature Communications、Acta Materialia、IJMTM、JMPS和CMAME 等知名期刊上发表了120余篇论文(其中ESI高被引论文近10篇),总引用次数超过7000次。他在国际会议和知名大学做了100余次邀请报告。团队已有近30位毕业生获得正式教职,其中包括12位博士后。加入新加坡国立大学之前,闫教授曾在美国西北大学担任博士后研究员,他于清华大学机械工程系获得学士及博士学位。 05 引用本文 Qingchen Deng, Fan Chen, Lu Wang, Ziyi Liu, Qianye Wu, Zhiyu Chang, Yujuan Wu, Wentao Yan, Liming Peng, Wenjiang Ding, Exceptional strength paired with increased cold cracking susceptibility in laser powder bed fusion of a Mg-RE alloy, J. Mater. Sci. Technol. 213 (2025) 300-314

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414