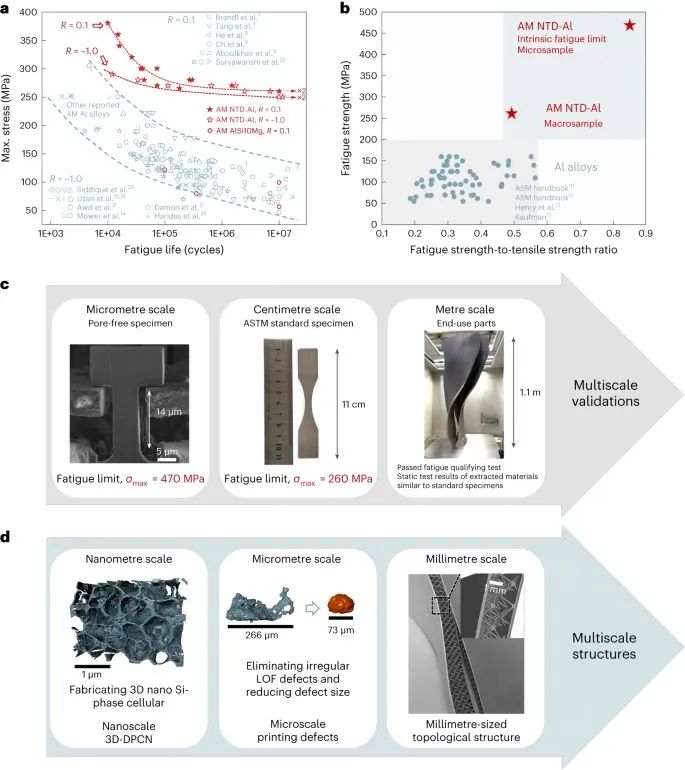

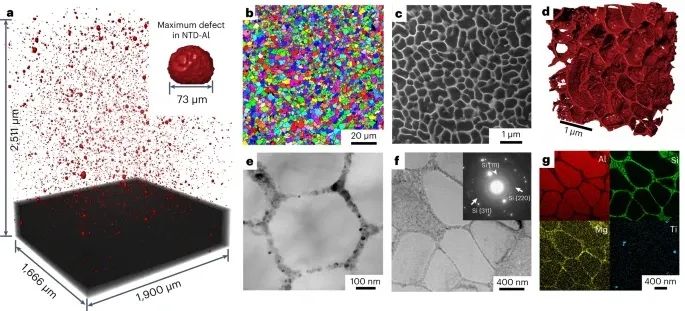

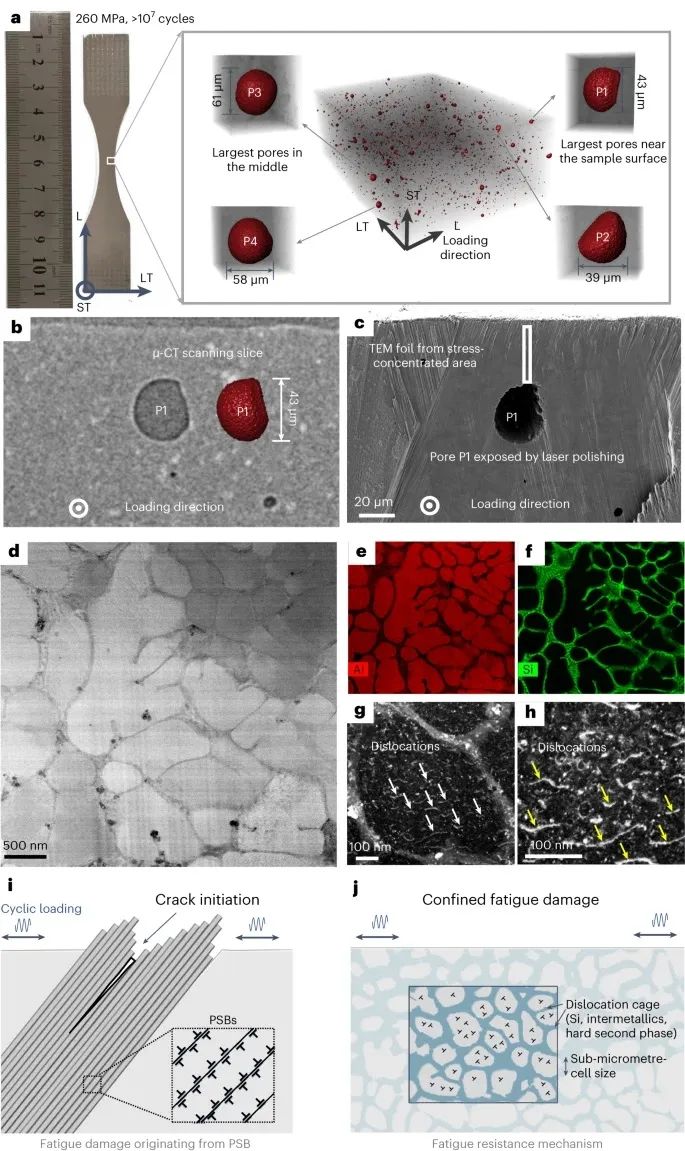

自1830年代末首次发现疲劳现象以来,对抗疲劳失效的努力一直在持续。2023年8月17日,上海交通大学特种材料研究所王浩伟教授团队与香港城市大学吕坚院士团队合作在《Nature Materials》(中科院1区,Top,影响因子41.2)期刊发表最新研究成果“Achieving ultrahigh fatigue resistance in AlSi10Mg alloy by additive manufacturing”,报告了通过增材制造实现的纳米TiB2改性的AlSi10Mg的抗疲劳现象。上海交通大学材料科学与工程学院博士后但承益、助理教授崔宇驰、副教授吴一和陈哲教授为共同第一作者,上海交通大学陈哲教授和香港城市大学吕坚院士为共同通讯作者。 研究表明,这种抗疲劳机制受益于三维双相蜂窝纳米结构,它充当坚固的体积纳米笼,防止局部损伤累积,从而抑制疲劳裂纹的萌生。通过无缺陷微样品的原位疲劳试验,证明纳米TiB2改性的AlSi10Mg的固有疲劳强度极限与其拉伸强度接近。为了证明这一机制的实际适用性,打印的纳米TiB2改性的AlSi10Mg的抗疲劳性能是其他增材制造铝合金的两倍以上,并超过了高强度变形铝合金。这种增材制造辅助纳米结构工程策略可以扩展到其他双相抗疲劳金属的开发。 论文图片 图1. a,与其他报道的AM AlSi10Mg和AlMgScZr相比,根据AM NTD-Al(应力比(R) = 0.1和-1.0)和AM AlSi10Mg(应力比(R) = 0.1)的最大应力绘制的失效循环数 合金5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22。b,AM NTD-Al 的疲劳极限与拉伸强度之比与疲劳强度的关系,与铝合金相比,R = −1。c,疲劳性能的多尺度样本验证。d,用于性能改进的多尺度结构。 图2. a,μ-CT 分析显示印刷缺陷的空间和尺寸分布。插图显示最大测量缺陷为 73μm,仅为无 TiB2 装饰的 AM AlSi10Mg 合金 LOF 缺陷的约三分之一(扩展数据图 3a、b)。b,打印样品的颗粒形态。c,平均直径约为 500 nm 的凝固细胞结构网络。d,BSE-FIB 断层扫描显示的连续 3D Si 细胞结构。e,TEM 显示的由纳米级 Si 相组成的蜂窝结构。f,g,Al、Si、Mg 和 Ti 的 TEM 图像和 EDS 图,表明 Si 的分布与胞状结构一致。插图显示了选定区域的电子衍射图案,说明 Si 以具有随机取向的纳米级相存在。 图3. a、疲劳试验后试件未观察到明显裂纹;最大的孔隙(P1-P4)没有出现裂缝;P1和P2位于靠近样品表面的位置,而P3和P4位于样品的中间。L对应于加载方向,LT对应于长横向方向,ST对应于短横向方向。b,P1的μ-CT扫描横截面。c,通过μ-CT引导激光抛光定位并暴露P1的横截面。d,P1 附近区域完整 Si 蜂窝结构的 TEM 表征(从 c 中的矩形区域中取出 TEM 箔)。e,f,EDS 图显示了元素 Al (e) 和 Si (f) 的分布。g,h,分布在一个硅纳米细胞结构内的单个位错。i,j,示意图显示源自 PSB 的传统疲劳损伤 (i) 和 3D-DPCN 结构的抗疲劳机制 (j)。 关键结论 在这项工作中,作者报道了一种缺陷细化的大块AM NTD-铝合金,其具有超高的疲劳强度,大大超过了之前报道的AM铝合金和通过不同热机械工艺获得的传统高强度变形铝合金。LPBF-AM制备的铝合金揭示了抗疲劳机制,其中快速凝固产生的固有3D-DPCN网络能够通过充当强大的体积3D位错屏障笼来限制疲劳损伤,以防止疲劳过程中局部不可逆损伤累积循环加载。通过将打印缺陷尺寸减小到亚微米范围或通过未来的技术创新消除缺陷,NTD-Al的抗疲劳性有望进一步增强。此外,这种由增材制造相工程方法实现的抗疲劳损伤机制还可以扩展到其他抗疲劳双相/多相合金系统的设计以及其他增材制造技术,包括电子束熔化和定向能量沉积。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414